وحيداً بلا أهل، نزل الشاب السوداني أحمد الديجاوي من حافلة صفراء اللون، يتلفّت يمْنَةً ويسْرَة، بحثاً عن أقرب محطة مترو، غير عابئ بسائقي التاكسي الذين وقفوا يتفاوضون مع ركاب آخرين من أبناء جلدته، بعد أن وصلوا جميعاً إلى القاهرة من محافظة أسوان، جنوبيّ مصر، بعد رحلة مليئة بالأهوال والفزع في إثر الفرار من الحرب في الخرطوم.

رست الحافلة، التي استقلها الديجاوي، صاحب الأعوام الثلاثين، في ميدان لاظوغلي المعروف وسط القاهرة، إذ ابتعد قليلاً عن تلك المحطة المحاطة بسور وباب متهالك أكله الصدأ، وباتت مخزناً تتراكم فيه آلاف الأطنان من المواد الغذائية، ليختار أن يستقلّ مترو الأنفاق، من أجل تفادي أي عمليات استغلال بعد نفاد نقوده.

رحلة المجهول

رحلة المجهول والعناء، التي خاضها الديجاوي، للوصول إلى مصر، في الصحاري وسط الجبال، بلغت آلاف الأميال، بحثاً عن الأمان المفقود بعد أن هجر الديار تحت دوي المدافع والرصاص، ورفضه اللجوء إلى ليبيا على أيدي عصابات التهريب التي تنشط على نطاق واسع في الشريط الحدودي بين البلدان الثلاثة.

علامات الفزع عند حديثه عن مقتل أبيه وأمه برصاص طائش، حين دهمت قوات الدعم السريع المنزل وسط الخرطوم ، دفعت الديجاوي إلى البكاء، وخصوصاً بعد أن تذكّر لجوء شقيقه الأكبر عمر إلى مدينة أدري التشادية، قادماً من دارفور، حيث كان يعمل موظفاً حكومياً، بينما فضّل هو النزوح إلى مصر للانضمام إلى أبناء عمومته.

وضع مُزرٍ ومأساة إنسانية لا تنتهي، يواجههما الديجاوي من جراء الحرب، بعد أن قضت على آماله بشأن بناء منزل والزواج، وخسارته وظيفته معلماً في إحدى مدارس الخرطوم، وفقدان أهله، ليبدأ رحلة جديدة في البحث عن عمل في القاهرة، قائلاً: “أحتاج إلى تدبير عمل في أسرع وقت، فمالي شارف على النفاد، وسأعيش موقتاً لدى أقربائي”.

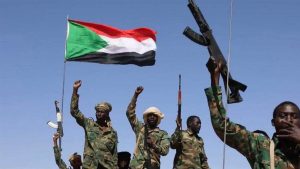

أدت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في نيسان/أبريل 2022، إلى تشريد 10 ملايين شخص من مناطقهم، لجأ نصف مليون بينهم إلى مصر، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، كما خلّفت، بعد اتساع دائرتها، أكثر من 17 ألف قتيل، وأدخلت 25 مليوناً دائرة الجوع.

ووفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، بلغ إجمالي عدد السودانيين المقيمين بمصر نحو 4 ملايين سوداني، يتمركز نحو 56 في المئة منهم في القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية، شمالي البلاد.

حرب طائشة

بعوده الممشوق وبشرته السمراء كأبناء النيل، وقف عثمان يوسف (25 عاماً) في شارع جانبي في منطقة بولاق الدكرور الشعبية، أمام محل استأجره لبيع العطارة السودانية، بعد أن نزح منذ 8 أشهر، رفقةَ أمه وأخويه الاثنين ووالده المريض، في رحلة استغرقت نحو 72 ساعة من السفر، عبروا خلالها معبر أرقين الحدودي الذي يُعَدّ البوابة الرئيسة حالياً لخروج الأفراد والبضائع بين البلدين منذ افتتاحه عام 2016.

فقدَ عثمان في تلك الحرب التي يصفها بـ”الطائشة والمجنونة”، شقيقه الأكبر وعائلته المكونة من طفلين وزوجة، فقرر مغادرة البلاد متّجهاً إلى مصر، واستأجر هذا المتجر بعد أن بحث وإخوته كثيراً عن عمل من دون جدوى، وإن كان ربحه لا يكفي حد الكفاف، لكنه يتمسك بالأمل، ويشعر بالأمان وهذا يكفيه الآن.

تحديات متعددة، ذكرها عثمان، بينها البطالة والاستغلال، تواجه السودانيين الفارّين، لافتاً إلى أن أغلبية هؤلاء عاطلون من العمل لا يمارسون أي نشاط، بل يُمضون أوقاتهم في المقاهي على رغم نجاح بعضهم في افتتاح مطاعم ومقاهٍ وبقالات صغيرة تبيع منتوجات سودانية محلية.

تجارب نزوح قاسية

في أريكة متهالكة أمام المتجر جلس حسن (23 عاماً)، أحد اللاجئين السودانيين، الذي انضم إليه مزيد من اللاجئين تحت سقف واحد.

يقول حسن، الذي تحفظ عن ذكر اسمه بالكامل، نظراً إلى هروبه بوسائل غير شرعية: “قررت مغادرة السودان بعد أن احتجزتني قوات الدعم السريع، وعذبتني عدة أيام، وتم إخلاء سبيلي، فقررت عدم الانتظار والهرب مع اثنين من أهلي، عن طريق التهريب، لكننا نمكث بلا عمل أو مساعدة، وهناك عائلتان أو ثلاث تقيم في شقق ضيقة وتعتمد دخلاً واحداً”.

قاسية هي التجربة التي عاشها حسن للوصول إلى القاهرة. فبعد مكوثه في أم درمان، فرّ إلى منطقة “أبو حمد” في الولاية الشمالية وبورتسودان، فقرر بصحبة رفيقيه دخول مصر عبر الصحراء بسبب فشلهم في الحصول على تأشيرة العبور.

يحاول حسن “لملمة روحه” ، بعد ما شاهده من مآسٍ وهول المنظر، “رأيت قتلى في الطرقات تحللت جثثهم، وبيوت ومتاجر تُنهب ثم تُحرق. وما يزيد المأساة، تلك الحياة القاسية التي نواجهها، وصعوبة عودتنا إلى ديارنا”.

ووفق حسن، يمكث حالياً في مدينة وادي حلفا الحدودية مع مصر مئات العائلات في المدارس والساحات العامة، منتظرين الحصول على تأشيرة الدخول. ويعمل الهلال الأحمر المصري على توفير الرعاية الأولية لمن يتمكن من العبور.

وترفض القاهرة إقامة مخيمات للاجئين، إذ تفضل السلطات منحهم حق العمل والتنقل مثلهم مثل المصريين. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أن الوافدين بسبب أوضاع بلادهم “ضيوف وليسوا لاجئين”.

صعوبات التعليم

معاناة سماح أحمد، الفتاة التي افترشت الرصيف في مدينة 6 أكتوبر، تشبه حالات مئات السودانيين أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إذ يتراصون، وأغلبيتهم من النساء والأطفال، في صفوف مزدحمة من أجل تسجيل أسمائهم.

وصلت سماح، الطالبة الجامعية التي كانت تدرس العلوم الطبيبة، إلى القاهرة منذ 8 أشهر|. وعلى رغم عملها في إحدى المزارع وتقاضيها أجر 90 جنيهاً يومياً دولارين أميركيين)، تنتظر المساعدات لأن أجرها لا يكفي أسرتها المكونة من والدتها و3 أشقاء صغار.

كما تسعى، من أجل استكمال تعليمها عبر الانضمام إلى جامعة حكومية مصرية بعيداً عن الجامعات الخاصة التي تحتاج إلى نحو ألف دولار سنوياً، وهو مبلغ باهظ، “ولم تقدم إلينا المفوضية الخدمات التي كنا نأملها، ولا توجد جهة تدفع إلينا المصاريف الدراسية”.

وفي هذا السياق، يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن جيلاً كاملاً من الطلبة السودانيين قد يُحرَم من حقهم في التعليم بعد توقف الدراسة، وتحول معظم المدارس في الولايات الآمنة إلى ملاجئ.

ووفق حديث النازح السوداني محمد الجيلي، فإن آلاف الطلبة السودانيين في مصر يجمدون دراستهم بسبب ارتفاع رسوم المدارس واضطراب أوضاع عائلاتهم. وعلى رغم وجود جامعات سودانية خاصة فإنها تشترط دفع مصاريفها بالدولار، وهو أمر صعب، بعد خسارة السودانيين أصولهم وممتلكاتهم في بلادهم.

ولفت الجيلي، وهو أب لطفلين في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، إلى أن “الأغلبية من أبناء النازحين لا تجد فرصة للالتحاق بمدرسة، الأمر الذي يعني أن جيلاً بكامله سيفقد تعليمه”.

دور مصري رسمي لمساعدة النازحين

ويقول مصدر رفيع المستوى في الخارجية المصرية، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الدولة المصرية، منذ اليوم الأول للحرب السودانية، كثفت جهودها مع القوى الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار بصورة دائمة والمحافظة على تماسك الدولة السودانية ونسيجها الاجتماعي.

وأضاف أن موقف مصر يقوم على مبدأ، مفاده أن النزاع شأن سوداني خالص، مع ضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية بصورة يعوّق جهود احتوائها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قدمت كل المساعدات إلى النازحين، واستقبلت أكثر من نصف مليون سوداني، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين آخرين يعيشون في مصر من دون تفرقة، كما رفضت إقامة مخيمات لهم كونهم جزءاً من الشعب المصري.

أ.ش