عادل الجبوري

خلال الشهور الخمسة الماضية، زار رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني بغداد ثلاث مرات، وأجرى لقاءات ومباحثات طويلة ومعمقة مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية والزعامات السياسية المختلفة، من أجل التوصل إلى حلول ومعالجات للقضايا الخلافية بين بغداد واربيل، والمتمثلة بملفات مالية وأمنية وسياسية، في مقدمتها رواتب موظفي الإقليم، واستحقاقات الأخير، والالتزامات المترتبة عليه، وسبل استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر الأراضي التركية بعد توقفه منذ آذار – مارس من العام الماضي على ضوء قرارات صادرة من غرفة التحكيم الدولية في العاصمة الفرنسية باريس.

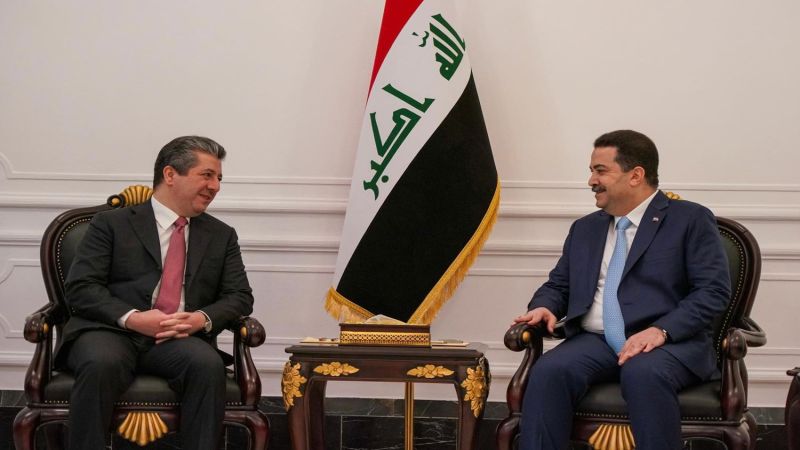

إلى جانب زيارات رئيس الإقليم، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، زار هو الآخر بغداد أكثر من مرة خلال الشهور القلائل الماضية، وكان آخرها زيارته في الثلاثين من شهر أيار – مايو الماضي، التي التقى خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومختلف الزعامات والشخصيات السياسية الفاعلة والمؤثرة من مختلف التوجّهات.

وكذلك فإن تواصل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع القيادات في بغداد لم ينقطع، سواء بصورة مباشرة أو عبر مستشاريه والمقربين منه.

هذا الحراك النوعي، أشار إلى وجود توجهات جادة لحلحة الأمور وإخراجها من الدائرة المفرغة، رغم أن بعض القرارات القضائية وتفاصيل الإجراءات الفنية، تبدو على قدر كبير من التعقيد والتشابك، وبالتالي الانطلاق بمسارات جديدة بعد عقود من التقاطعات والصدامات والخلافات والاختلافات. حيث مرّت العلاقات بين السلطات المركزية الحاكمة في بغداد من جهة، والقوى السياسية الكردية في شمال العراق من جهة أخرى، بالكثير من المحطات والمنعطفات الحرجة والخطيرة، التي طغت وهيمنت عليها الصراعات والمواجهات العسكرية المسلحة أكثر من أي شيء آخر، والتي حكمتها وأثّرت عليها ووجهتها بمقدار كبير، الأجندات والمصالح والحسابات الإقليمية والدولية، التي كانت في أغلب الأحيان تتقاطع مع الأجندات والمصالح والحسابات الداخلية.

ولا شك أن مشهد الصراع والمواجهة بين الطرفين، أخذ منحى مختلفًا إلى حد ما بعد حرب الخليج الثانية والانتفاضة الشعبية في ربيع عام 1991، حيث تهيأت الظروف الملائمة للأكراد لكي يؤسسوا لهم وجودًا سياسيًّا مستقلًا بقدر معيّن، بعيدًا عن هيمنة وسطوة المركز الدموية الإجرامية في حينه، وقريبًا جدًّا من مجمل العمل السياسي المعارض لنظام صدام حسين، بشتى عناوينه ومسمياته وتوجهاته، وبالتالي ليكون الإقليم الكردي أحد أبرز ساحات النشاط السياسي والعسكري والإعلامي العلني المعارض، حيث مثّل ذلك تحولًا نوعيًا مهمًا بالنسبة للمعارضة العراقية عمومًا، والقوى الكردية على وجه الخصوص.

وما إن حلّ عام 2003، وتمت الإطاحة بنظام صدام، حتّى دخل العراق مرحلة، بات فيها الأكراد شركاء حقيقيين وفاعلين ومؤثرين في الحكم وإدارة شؤون البلاد، وطويت صفحات الصراعات العسكرية المسلحة، لتنفتح صفحات الصراعات السياسية بين الأكراد وشركائهم في الوطن من السنة والشيعة، والتي كانت في واقع الأمر جزءًا من عموم مشهد الصراعات السياسية المزمنة والمتواصلة بين الجميع. بيد أن المختلف فيها، كان في جانب منه مرتبطا بتراكمات الماضي الطويل.

ولعل ضعف الثقة، أو كما يحلو للبعض أن يطلق عليها “ازمة الثقة”، كان العامل الأبرز في بقاء الكثير من الملفات مفتوحة، والقضايا عالقة، والخطوط متشابكة، والعقد مستعصية بين المركز والإقليم، مما ساهم في تكريس مظاهر “التغالب” والاستقواء بهذا الطرف الإقليمي – الدولي أو ذاك لفرض الأمر الواقع، وتحقيق أكبر قدر من الامتيازات والمكاسب.

ومن المهم الإشارة إلى حقيقة أن الإبقاء على نفس آليات الحوار وأدوات الصراع السياسي، يعني في ما يعنيه استمرار الدوران في حلقة مفرغة، وبقاء الأمور متأرجحة بين فترات هدوء وتهدئة، وفترات تصعيد وتأزيم، قد تؤثر بها – سلبًا أو إيجابًا – ظروف البلد الداخلية، وظروف المحيط الإقليمي والفضاء الدولي إلى حد ما.

يمكن للحوار بين بغداد واربيل أن يخرج من حلقته المفرغة ويتحرك في مسارات واضحة ومعبّدة، نحو آفاق مفتوحة في ما لو استند إلى معطيات عملية وواقعية، لعلّ أبرزها، الدستور، الذي يعد الوثيقة الاهم للعقد السياسي والاجتماعي الذي تبانى عليه العراقيون، وهم يؤسسون لدولتهم الرشيدة ونظامهم الصالح، بعد تاريخ طويل من ويلات ومآسي الأنظمة والحكومات الديكتاتورية الاستبدادية الظالمة. هذا الدستور الذي كان للأغلبية الشيعية والمكون الكردي الدور الأكبر في إيجاده. لا شك أن فيه الكثير من المخارج والحلول والمعالجات المناسبة للمشكلات القائمة واللاحقة.

وقد يقول البعض، إن عموم الدساتير، تتضمن نصوصًا قانونية جامدة، ربما لا تصلح وحدها لأن تكون حلًا للأزمات، وسبيلًا لمعالجة الخلافات، إذا لم تكن الأبعاد والجوانب الإنسانية حاضرة في بعض الأحيان، كما هو الحال بالنسبة لقضية رواتب موطني إقليم كردستان، التي أقحمت بقصد أو من دون قصد في لجّة الصراعات والتقاطعات السياسية، ولتلقي بظلالها الثقيلة على أعداد كبيرة جدًّا من الناس البسطاء، علمًا أن الحكومة الاتحادية الحالية، بادرت إلى اتّخاذ خطوات إيجابية، والمبادرة إلى حلول جزئية وقتية للتقليل من إسقاطات تلك الأزمة، على أمل أن تفضي الحوارات المتواصلة إلى نتائج ملموسة ومثمرة.

ومع وجود الدستور، وما يتضمنه من حلول ومعالجات، ومع استمرار الحوارات، فإن غياب الثقة، يبقى هو العائق والعقبة الكأداء أمام أي أفق جيد ونافع. بعبارة أخرى، ما لم تتوفر النوايا الحسنة والإرادات الصادقة من كلا الطرفين، فإن الحوار لن يغادر حلقته أو دائرته المفرغة.

ولأن القضايا متداخلة ومتشابكة، والملفات كثيرة، والرؤى والقناعات والتقديرات متباينة، فإنه لا بد من التركيز على أكبر قدر من نقاط التوافق والالتقاء، وتجنب نقاط الافتراق، مع التأكيد على أن المؤشرات والمعطيات الراهنة في هذا الجانب مشجعة نوعًا ما.

والمسألة الأخرى، تتمثل في أنه مثلما يراد أن تكون للحكومة الاتحادية رؤية موحدة وواضحة، لا تتجاذبها الحسابات الفئوية والحزبية الضيقة، فإن على حكومة الإقليم أن تبلور مواقف وتوجهات ورؤى موحدة ومنسجمة، تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي الكردي، ومدى تأثير تباين مواقف بعض قواه السياسية على مسارات ومعطيات واتّجاهات الحوار مع بغداد.

أ.ش