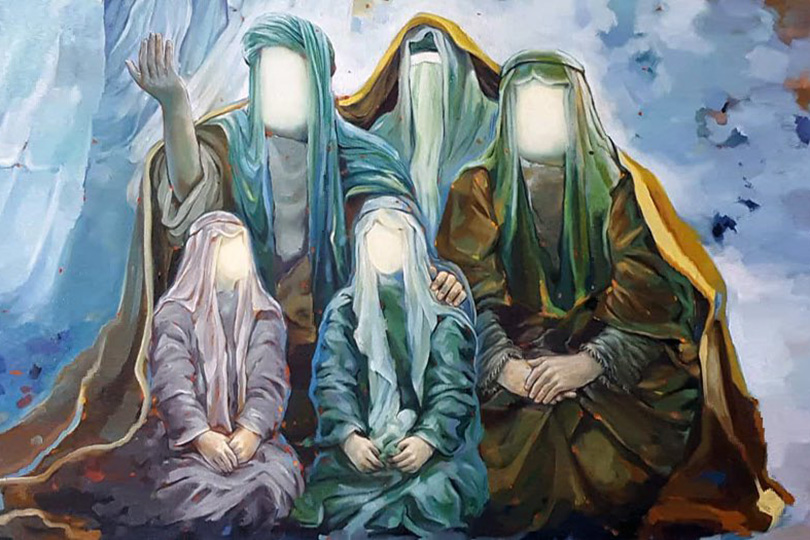

تتجلَّى عظمة الحياة الأسريَّة حين تُشاد على دعائم راسخة من العلم والأدب والمحبَّة والتَّربيَّة الهادفة، فتغدو الأسرة واحةً من الطَّمأنينة والسَّعادة. وعند التَّأمّل في النُّصوص الشَّريفة الواردة في القرآن الكريم وعن المعصومين (عليهم السلام)، ندرك أنَّ لكلِّ سلوك، ولكلِّ كلمة، ولكلِّ عادة، أثرًا تربويًا يمتد من دائرة الفرد ليصل إلى بناء المجتمع بأسره. ومن هذه النُّصوص حديث الكساء الشَّريف، فهو كنز معرفي زاخر بالمعاني، تتشعَّب منه مباحث عقائديَّة وفقهيَّة وأخلاقيَّة واجتماعيَّة وأسريَّة، وغيرها من العلوم التي تهدي الإنسان إلى الرُّشد والصَّلاح. وانطلاقًا من هذا العمق، سنسلِّط الضَّوء على العبارات المتكرِّرة في هذا الحديث المبارك؛ لأنَّها تحمل أسرارًا تربويَّة قادرة على صناعة أسرة متماسكة، قادرة على مواجهة تحدِّيات الحياة بروحٍ من الانسجام، وشعورٍ يغمره الودُّ والرَّحمة.

القاعدة الأولى: التكرار الهادف

تُعدُّ ظاهرة التكرار في حديث الكساء من الجوانب اللافتة التي استوقفت بعض الباحثين، حتَّى إنَّها دفعت بعضهم إلى التَّشكيك في صحة الحديث أو إلى النَّظر إليه بعين النَّقد من زاويةٍ شكليَّةٍ بحتة. غير أنَّ القراءة الواعية للنَّص تكشف أنَّ هذا التكرار ليس عيبًا أسلوبيًّا؛ بل هو عنصر بلاغي وتربوي عميق المقصد، يحمل في طيَّاته إشارات تربويَّة دقيقة لا يمكن فهمها إلَّا في ضوء معرفة خصوصيَّة أهل البيت (عليهم السلام) ومقاصد الحديث الشَّريف. وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ ظاهرة التكرار ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم النَّحو والبيان؛ إذ تُعدُّ من أبرز أساليب التَّوكيد في اللغة العربية، وهو أحد المباحث الجوهريَّة التي تناولها النَّحويون والبلاغيون على حدٍّ سواء.

والتكرار لغةً من الكر، و”الكَرُّ: “الرُّجوع. وكَرَّ عنه: رجع… وكَرَّرَ الشَّيء وكَرْكَره: أَعاده مرَّة بعد أُخرى.

والكَرّةُ: المَرَّةُ، والجمع الكَرَّات.ويقال: كَرَّرْتُ عليه الحديث وكَرْكَرْتُه إِذا ردَّدته عليه… والكَرُّ: الرُّجوع على الشَّيء، ومنه التَّكْرارُ” . ومن هذا التَّمعُّن اللغوي نفهم أنَّ التكرار في أصله يدلُّ على الرُّجوع إلى الشَّيء بعد مفارقته؛ أي العودة إليه مرَّةً بعد أخرى. فالتكرار في اللغة يحمل معنى الإعادة المقصودة المصحوبة بنوع من التَّركيز أو التَّأكيد، لا مجرَّد التكرار الآلي أو العبثي.

ومن هنا نفهم أنَّ كلَّ تكرار لغوي أو بياني يحمل في عمقه قصدًا دلاليًا؛ لأنَّ العودة إلى اللفظ أو الفعل بعد مضيّه تعني أنَّ المتكلِّم أراد تثبيت المعنى، أو إبراز جانب جديد منه.

وبعبارة أدق: التكرار في الأصل اللغوي هو عودة مع وعي، لا تكرار مع غفلة.

أمَّا اصطلاحًا: “عبارة عن الإتيان بشيء مرَّة بعد أخرى” . أو” أن يكرر المتكلِّم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذَّم أو التَّهويل أو الوعيد” .

ومن هذا التَّعريف الاصطلاحي نستفيد أنَّ التكرار هو أسلوب بلاغي مقصود يُستخدم لهدف محدَّد، وليس تكرارًا عبثيًا أو عجزًا عن التَّعبير. فالمعنى الاصطلاحي يوسِّع الدَّلالة اللغويَّة التي تقوم على “الرُّجوع”، ويجعلها أداة للتَّأثير في السَّامع؛ إذ إنَّ التكرار في الكلام يُوظَّف لتحقيق غايات متعددة، مثل:

– تأكيد المعنى حتَّى يترسَّخ في الذهن ويثبت في القلب.

– المدح أو الذَّم بإبراز عظمة الممدوح أو بشاعة المذموم.

– التَّهويل أو الوعيد لإحداث أثر نفسي عميق في السَّامع، وإشعاره بعظمة الموقف أو خطورته.

فالإنسان لا يلجأ إلى التكرار عبثًا؛ بل لأنَّ في داخله ما يثير اهتمامه ويستولي على وجدانه، فيعيد التَّعبير عنه مراراً ليغرس أثره في قلوب السَّامعين. والمتكلِّم -كما يرى بعض اللغويين والبلاغيين– يكرِّر ما يراه ذا قيمة معنوية عالية، ويريد أن ينقله إلى نفوس المخاطبين، أو إلى من سيصلهم قوله وإن تباعدت بهم الأزمنة والدِّيار، والتكرار بهذا المعنى يصبح أداةً نفسيَّة وبلاغيَّة في آنٍ واحد، تعبِّر عن عمق الانفعال وصدق الشُّعور، وتسعى إلى توسيع دائرة التَّأثير بحيث لا يقتصر المعنى على زمن الحدث، ويمتدّ ليشمل الأجيال اللاحقة.

ومن هذا المنطلق، فإنَّ ما ورد في حديث الكساء من تكرارات في الألفاظ والمواقف هو انعكاسٌ لهذه الحقيقة البيانيَّة؛ إذ أرادت السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) أن تظهر شدَّة الارتباط بين النَّبيّ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) بأهل بيته (عليهم السلام)، وأن ينقل إلى الأمَّة، عبر التكرار، عظمة الموقف وقدسيته، ليبقى صدى هذا الحديث مؤثِّراً في القلوب مهما تباعدت العصور.

ولذلك، حين نلاحظ أنَّ عددًا من المقاطع في حديث الكساء تتكرر –من مثل دخول كلِّ فرد من أهل البيت (عليهم السلام)، واستئذانه على النَّبي الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) وسؤاله، ثمَّ جوابه بنفس الصيغة تقريبًا– ندرك أنَّ التكرار هنا لم يأتِ عبثًا؛ وإنَّما جاء ليؤسس منهجًا تربويًا يُبرز وحدة الرُّوح داخل الأسرة، ويُعيد التَّأكيد على المعاني المركزيَّة في بناء البيت الإيماني؛ مثل قيمة الاحترام المتبادل، والاستئذان، واللطف في الخطاب، وكلّها مبادئ أسريَّة غاية في الأهميَّة لبناء عائلة متماسكة. ثمَّ إنَّ كلَّ دخولٍ متكرر لأحد أفراد بيت العصمة تحت الكساء كان إعلانًا متكررًا عن التوادّ والتَّكامل، لا عن التكرار اللفظي. فكلّ لحظة استئذان كانت رسالة تربوية، وكلّ جوابٍ متشابه كان درسًا في الانسجام القيمي.

وعليه، فإنَّ ما سُمّي بالتكرار في حديث الكساء هو في الحقيقة تنويعٌ في المقاصد ضمن وحدة النَّصّ، أرادت من خلاله مولاتنا الزهراء (عليها السلام) أن تربّي الأمَّة على أصول وعلوم عديدة؛ ومنها أصول التَّعامل الأسري الرَّفيع: أدب الدخول، ورعاية الخصوصية، وتبادل العاطفة، والتآلف. وبذلك يصبح التكرار هنا أداةً بلاغية لبناء مفهوم العائلة الرِّسالية، لا دليلًا على ضعف الرِّواية أو نقصانها.

القاعدة الثَّانية: المرأة العالِمة أساس الأسرة الصَّالحة

ينطلق بناء الأسرة الصَّالحة، إلى جانب دور الأب، من حضور المرأة الواعية المتعلِّمة التي تُشكِّل بوعيها حجر الأساس في صناعة بيتٍ مستقرّ ومجتمعٍ راشد؛ إذ تمثِّل الرَّكيزة الأساس في إعداد الأجيال وتنشئتها على الإيمان والعلم والأخلاق. وكلُّ مجتمعٍ يريد أن يصنع مستقبلًا نيِّرًا لا بدَّ له أن يبدأ من المرأة؛ لأنَّها الحاضنة الأولى للفكر، والمعلِّمة الأولى للقيم، والمصدر الأعمق للتربية. ومن هنا جاء في النُّصوص الشَّريفة ما يشير إلى استحباب رواية النِّساء للأحاديث؛ لأنَّ نقل العلم ونشره ليس من شأن الرجال فقط؛ بل هو تكليفٌ تشترك فيه المرأة مع الرَّجل، ما دامت تمتلك أدوات الفهم والوعي.

وقد جسَّدت السيّدة فاطمة الزَّهراء (عليها السلام) هذا المبدأ بأبهى صوره، فهي محور الطَّهارة والعصمة؛ ومدرسة العلم والمعرفة، تفسر القرآن الكريم وتروي الأحاديث وتُبيِّن الأحكام، حتَّى غدت مرجعًا للأمَّة في فقه الدِّين وروح التَّشريع. فهي (صلوات الله عليها) أسوةٌ للرجال وللنساء في طلب العلم والتَّعليم؛ لأنَّ عصمتها -نصًّا وعقلًا وإجماعًا– تقتضي أنَّ كلَّ فعلٍ يصدر عنها مطابقٌ لرضا الله (تبارك وتعالى)، فهي لا تنطق إلَّا بالحقِّ، ولا تعمل إلَّا بما فيه هدى ونور.

وإذا كانت الزهراء (عليها السلام) قد أُمرت بتبليغ الرسالة في حدود ما يليق بمقامها، فإنَّ هذا يعني أنَّ كلَّ امرأةٍ مؤمنةٍ متعلّمة تُحسن رواية الحديث وتنقل معارف أهل البيت (عليهم السلام)، إنَّما تسير على خطاها وتقتدي بها. فالتَّثقيف الدِّيني والعلمي للمرأة هو ركيزة في بناء الأسرة الرساليَّة التي تنجب جيلًا مؤمنًا، متزنًا، وواعيًا.

وهكذا، تصبح المرأة العالمة والمثقفة اللبنة الأولى في صرح الأمَّة، فهي التي تصوغ العقل والوجدان في آنٍ واحد، وتربِّي الأبناء على محبَّة الحقِّ وطلب الكمال. وإنَّ الاقتداء بمولاتنا الزَّهراء (عليها السلام) في هذا المجال هو تأسيسٌ لقاعدة حضاريَّة تجعل من العلم عبادة، ومن التَّربية رسالة، ومن المرأة شريكةً فاعلة في حمل الأمانة الإلهيَّة على الأرض.

القاعدة الثَّالثة: السَّلام مفتاح المودَّة

إنَّ الكلمة الطَّيبة في الحياة الزَّوجية هي بذرة محبةٍ تنبت سعادةً وطمأنينة في قلوب أفراد الأسرة جميعًا، وليست مجرَّد تعبيرٍ لطيفٍ يُقال. فعندما يخاطب الزَّوج زوجته بكلمات رقيقة، أو تردَّ الزَّوجة على زوجها بلطفٍ وحنان، فإنَّهما في الحقيقة يقدِّمان درسًا عمليًّا راقيًا للأبناء في أسلوب التَّخاطب واحترام المشاعر. فالأطفال لا يتربّون فقط بما يسمعون من نصائح، وإنَّما بما يرونه ويلمسونه من أجواء البيت، فإذا سمعوا كلمات المودَّة وشاهدوا الوجوه المبتسمة، نما في داخلهم أدبُ الحوار، وامتلأت قلوبهم دفئًا وحنانًا.

ولذلك كان الإسلام على يؤكِّد على جعل الكلمة الجميلة أساسًا للعلاقات الأسريَّة والإنسانيَّة؛ لأنَّها تعكس صفاء القلب وتهذيب اللسان، وتفتح الأبواب المغلقة بين النَّاس بالمودَّة والاحترام. ولم يكتفِ الإسلام بدعوةٍ عامَّة إلى حسن الكلام؛ بل رفعه إلى مرتبة العبادة؛ لأنَّ الكلمة الطَّيبة تصدر من قلبٍ مؤمنٍ وتعكس صورة الإيمان في سلوك الإنسان.

وأجمل ما ورد في هذا السِّياق هي كلمات السَّلام التي خلَّدها القرآن الكريم في مواضع عديدة، وجعلها عنوانًا لأهل الجنَّة ووصفًا لعباد الرحمن، فقال (سبحانه): (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ* دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، لتكون التَّحية بالسَّلام رمزًا للسَّكينة والقبول. فهذه الكلمة البسيطة تختزن في طيَّاتها عمقًا روحيًا عظيمًا، وتُعبِّر عن نيَّة ورغبة في الخير والأمان للآخرين، وهي مفتاح القلوب وجسر التَّواصل وعنوان الودِّ الصَّادق. ويؤكِّد أمير المؤمنين (عليه السلام) هذا المعنى الرَّفيع بقوله: “عَوِّدْ لِسَانَكَ لِينَ الْكَلَامِ وَبَذْلَ السَّلَامِ يَكْثُرْ مُحِبُّوكَ وَيَقِلَّ مُبْغِضُوكَ” . وعنه (عليه السلام) أيضًا: “سُنَّةُ الْأَخْيَارِ لِينُ الْكَلَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ”. وبهذا التَّعليم العلويّ العميق، نفهم أنَّ اللين في الخطاب وبذل السَّلام وسيلة لبناء بيتٍ عامرٍ بالحبِّ والتَّقدير. فحين يعتاد الزَّوج والزَّوجة المبادرة إلى السَّلام بصوتٍ واضح ونغمةٍ دافئةٍ تحمل الحنان، تزداد الألفة، وتُمحى الأحقاد إن حصلت، ويُزرع مكانها صفاءٌ يعيد للحياة الزَّوجية إشراقها.

وقد أكَّد الإمام الصَّادق (عليه السلام) هذا المعنى حين قال: “يسلِّم الرَّجل إذا دخلَ على أهلِه، وإذا دخلَ يضربُ بنعليهِ ويتنحنح، يصنعُ ذلكَ حتَّى يؤذنهم أنَّه قد جاء حتَّى لا يرى شيئًا يكرهه”.

فالإمام لم يوجّه الحديث في سياق عام، وحدَّد البيت ميدانًا للسلام، وكأنَّه يريد أن يقول: “ابدأوا المحبَّة من هنا، من حيث تعيشون وتربّون أبناءكم”. فبهذا السَّلام المفعم بالعاطفة والاحترام، تتنقَّى أجواء البيت، وتتقوَّى المعنويات النَّفسية لأفراده، ويتحوَّل المنزل إلى جنَّةٍ صغيرةٍ يملؤها الاطمئنان والسُّرور.

وهكذا، يكون الخطاب الجميل والتَّحية الصَّادقة جزءًا من التَّربية اليوميَّة غير المباشرة التي تُنشئ جيلًا يعرف كيف يخاطب، وكيف يُحب، وكيف يبني أسرةً قادرةً على مواجهة ضغوط الحياة بلغة اللطف، لا العنف.

إنَّ السَّلام في المفهوم الإسلامي هو فعل عبادي عظيم الأثر يحمل في جوهره رسالة الأمان والمودَّة والسَّكينة. وقد أولى العلماء والمراجع اهتمامًا بالغًا بهذه الشَّعيرة الاجتماعيَّة لما فيها من دورٍ في إصلاح النُّفوس وتهذيب العلاقات الإنسانيَّة، حتَّى عُدَّت من أعظم أسباب نشر الرَّحمة الإلهيَّة بين النَّاس.

ولعِظَم هذه القيمة كتب أحد مراجع التَّقليد وهو سماحة السيِّد عبد الهادي الشيرازي (قدس سره) كتابًا مستقلًا في أحكام وآثار السَّلام، حتَّى بلغت مسائله ألف مسألة، وهذا الرَّقم في حدِّ ذاته شاهد على مدى عمق السَّلام في الفكر الفقهي والتَّربوي، إذ نُظر إليه بوصفه منهجًا شاملًا لبناء العلاقات الإنسانيَّة على أساس الاحترام المتبادل والتَّواصل المستمر.

فكلّ مسألة من تلك المسائل تفتح بابًا من الفهم لمعنى السَّلام في بعده الفردي والجماعي، وتكشف عن دقَّة الإسلام في تنظيم تفاصيل الحياة اليوميَّة بما يحفظ التَّوازن النَّفسي والاجتماعي. فالسَّلام في فقه أهل البيت (عليهم السلام) هو سلوكٌ حضاريّ يعبِّر عن هوية المؤمن وعن وعيه بأهميَّة إشاعة الطَّمأنينة في محيطه.

ويزداد التَّأكيد على السلام في داخل الأسرة لِما للسلام من آثارٍ نورانيةٍ في تطهير أجواء البيت من الكدر والاضطراب؛ ولنذكر قسمًا منها مع شيءٍ من التَّوضيح:

القاعدة الرَّابعة: إظهار المحبَّة ومدح الأطفال.

يستحب إظهار الأم المحبَّة لأولادها، كما في قولها (عليها السلام) : “يا قرَّة عيني وثمرة فؤادي“.

وهذا ليس خاصًا بالأم بل كذلك حال الأب، والأولاد بالنِّسبة إلى الأبوين، وهكذا سائر الأقرباء، فإنَّ إظهار المحبَّة نوع من الإجلال والاحترام، وهكذا حال إظهار المحبَّة بالنسبة إلى سائر المؤمنين.

وكما يمكن إظهار المحبَّة بالكلام، كذلك يمكن بالكتابة والإشارة. والفرق بين (المودَّة) و(المحبَّة) إذا اجتمعا أن (المودة) هي الظَّاهرة و(المحبَّة) هي القلبيَّة، أمَّا إذا افترقا فكلٌ يشمل الآخر” (14).

“ووجه هذه الكلمة أنَّ الإنسان إذا فقد محبوبًا أو خاف أمرًا مكروهًا، اضطرب بصره وجالت عينه في الجهات باحثةً عما فقد، فلا ترى لها قرارًا. فإذا وجد ما ضاع منه أو زال عنه الخوف، استقرت عينه واطمأنّت نفسه، ومن هنا سُمِّي ذلك استقرار العين بـ”قرَّة العين” أي سكونها وطمأنينتها. ولهذا يُقال عن فاقد الولد: إنَّ عينه شاردة حتَّى إذا رآه استقرّت، فصار الولد “قرة عينٍ” له.

وأمَّا قولهم: “ثمرة فؤادي” فوجه المناسبة فيه أنَّ الشَّجرة تتزين بثمرتها وتكتمل بها، كذلك الإنسان يكتمل وجوده بولده الذي هو امتداد حياته وزينة قلبه، ويمكن أن تكون المناسبة أيضًا لما في الولد من أثر وجودي وروحي متصل بأصل الفؤاد كما تتصل الثَّمرة بأصل الشَّجرة”.

ومن المعلوم أنَّ المدح يُسهم في تقوية روح التَّجمع والتَّماسك بين أفراده، سواء أكان ذلك في الدَّائرة الصَّغيرة كالعائلة، أم في المستوى الأوسع كالعشيرة، أو التَّجمعات المهنيَّة والثَّقافيَّة والاقتصاديَّة، أو في الإطار الأكبر كالمجتمع والأمَّة. فالمدح إذا كان صادقًا وموزونًا يعمِّق روابط المحبَّة، ويبعث روح التَّعاون والانسجام، ويغرس الثِّقة بين الأفراد.

غير أنَّ المدح ينبغي أن يكون بقدرٍ يطابق الواقع، من غير غلوٍّ ولا مجاملةٍ مفرطة؛ لأنَّ تجاوز الحدّ فيه يوقع في محذور الكذب أو التَّملُّق، ويُضعف أثره التربويّ. ومن هذا المنطلق، فإنَّ مدح الأطفال خاصَّةً يُعدّ من الأساليب التربويَّة العميقة التي تُثمر فوائد فكريَّة وسلوكيَّة كثيرة، منها غرس الثِّقة بالنَّفس، وتنمية روح الطموح الإيجابي، وتشجيع الطِّفل على السَّعي لتحقيق ما مُدح به من صفات وسلوكيات حسنة، كما يشارك في تهذيب نفسه ورفع الحسد عنه؛ إذ يشعر بالقبول والاحترام في محيطه، فلا يحتاج إلى لفت الأنظار بسلوك سلبي أو عدواني.

ولذلك نجد في روايات أهل البيت (عليهم السلام) إشارات لطيفة إلى مدح الأطفال والثَّناء عليهم بما فيهم من طاقات كامنة واستعدادات فطريَّة، تُنمّي لديهم الشُّعور بالقيمة والقدرة على الإبداع، وتمهِّد لتكوين شخصيات ناجحة متوازنة في المستقبل، تجمع بين الطموح والتَّواضع، وبين الثقة بالنَّفس والخضوع لله (تعالى).

ولذلك قال الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) لبنيه وبني أخيه، بأسلوب يجمع بين التَّشجيع والتَّحفيز الإيجابي، وهو من أرقى أساليب التَّربية المبنيَّة على المدح البنَّاء: “إنّكُم صِغارُ قَومٍ ويُوشِكُ أن تَكونوا كِبارَ قَومٍ آخَرينَ، فَتَعَلَّمُوا العِلمَ، فَمَن لم يَستَطِعْ مِنكُم أن يَحفَظَهُ فَلْيَكتُبْهُ وليَضَعْهُ في بَيتِهِ”.

في هذا القول المبارك يتجلَّى أثر المدح التَّربوي الهادف في تربية الأطفال؛ إذ يمدح الإمام الحسن (عليه السلام) أبناءه وأبناء أخيه، لا بوصفٍ مباشر؛ بل بإظهار الثِّقة في مستقبلهم، حين يخاطبهم بأنَّهم اليوم صغار قومٍ، وغدًا كبار قومٍ آخرين. وهذا التَّعبير يفتح أمامهم أفق الطموح ويشعل في نفوسهم روح المسؤوليَّة، فيشعر الطِّفل أنَّ الإمام (عليه السلام) يراه أهلًا للمستقبل، جديرًا بالعلم والمكانة والقيادة.

فالمدح هنا لبناء الثقة بالنَّفس، وغرس روح الجدِّ والاجتهاد، وتثبيت الإحساس بالقيمة الذَّاتية. إنَّه مدحٌ يولِّد الطُّموح الإيجابي ويُربِّي في الطِّفل الرَّغبة في أن يكون كما رآه المربي العظيم. وكذلك، يوجد في هذا التَّوجيه بعدًا نفسيًا عميقًا؛ إذ يُشعر الطِّفل بأنَّ له مكانة في عين المربي، وأنَّ قدراته محلُّ تقدير، فينمو وهو محاط بالإيمان بقدراته، فيتحفَّز للتعلُّم والتفوّق. وهكذا يصبح المدح أداة تربوية راقية لبناء إنسانٍ واثقٍ، طموحٍ، محبٍّ للعلم، ومؤمنٍ بقدرته على خدمة مجتمعه ودينه.

ولعلَّ سائلًا يسأل أين السر في أنَّ مدح الأطفال يصنع النَّاجحين في المستقبل؟

وجواب ذلك: من الأمور الفطريَّة الرَّاسخة في الإنسان، والتي يمكن أن تشكِّل أساسًا تربويًا متينًا في تنمية الطِّفل، هي غريزة التفوق وحب الكمال، فالرَّغبة في الارتقاء والتَّعالي فرعٌ من فطرة حبِّ الذَّات المودعة في أعماق كلِّ إنسان. وهذه الغريزة إذا وُجّهت بشكلٍ صحيح، تصبح من أعظم أدوات البناء النَّفسي والتَّربوي. فالمربي الحكيم لا يقمع هذا الميل الفطري، ويستثمره في توجيه الطِّفل نحو التَّطور الإيجابي، فيسوقه إلى طريق التَّرقي العلمي والعملي.

وفي هذا السياق يظهر بوضوح الأسلوب التَّربوي البديع الذي استخدمه الإمام الحسن (عليه السلام) مع بنيه وبني أخيه؛ لقد خاطب الإمام (عليه السلام) أبناءه من خلال غريزة حبِّ الكمال المزروعة فيهم، فغذَّى فيهم الشُّعور بالقدرة على أن يكونوا قادة المستقبل، وحثّهم على العلم لا عن طريق التَّخويف أو العقاب؛ وإنَّما بتحفيز الطُّموح في نفوسهم. فهو لم يقل لهم “يجب أن تتعلموا”؛ وإنَّما جعلهم يرون في طلب العلم طريقًا طبيعيًا نحو العزّة والرفعة، وكأنَّ العلم هو الجسر الذي يعبرون به من صِغَر القوم إلى كِبَرهم.

إنَّ هذا النَّوع من المدح التَّربوي الذَّكي يفتح أمام الطِّفل أفقًا واسعًا من الإيجابيَّة؛ إذ يشعر أنَّ طريق المجد والعظمة مفتوح أمامه، وأنَّ ما يقوم به اليوم من جهدٍ هو أساس مكانته غدًا. وبهذا، يتحوَّل حب الذَّات الفطري إلى محرك تربوي نحو الخير، بدلًا من أن يكون سببًا للأنانيَّة أو الغرور.

ويُعد هذا الأسلوب من أعظم ما توصل إليه علم النَّفس التربوي الحديث؛ ويشير العلماء إلى أنَّ الدَّافع الذَّاتي هو أقوى محفز للتعلُّم والسلوك المستقيم. فحين يشعر الطفل بأنَّ العلم طريق لكرامته ومكانته، يسعى إليه بحبٍّ واقتناع، لا بخوفٍ أو إكراه. ومن هنا نجد أنَّ المدح البنَّاء والتَّشجيع الهادف يشكِّلان أرضًا خصبة لنموّ شخصية متوازنة ومتحفزة.

فالطِّفل كزهرةٍ صغيرة، إذا لاقت رعايةً ولطفًا وبيئةً مشجعة، انفتحت أوراقها وأزهرت بأجمل العطور. والمدح الصَّادق هو كضوء الشَّمس الذي يُنضج طاقاته ويُبرز جمال فطرته. أمَّا الإهمال أو الزَّجر المفرط، فيذبل تلك الوردة ويخنق عبيرها قبل أن يفوح.

وهكذا، نرى أنَّ مدح الأطفال وتشجيعهم على نحوٍ متزن هو أساس في التَّربية الإسلاميَّة والإنسانيَّة؛ لأنَّه يحيي فيهم دافع الكمال، ويجعلهم يسيرون نحو العلم والفضيلة بدافعٍ ذاتيٍّ نابعٍ من عمق الفطرة التي أودعها الله (تعالى) فيهم.

القاعدة الخامسة: استعمال الطِّيب

من الأحكام المستحبّة في الإسلام استعمال الطِّيب، ولا سيما الإكثار منه، فقد كان النَّبي (صلَّى الله عليه وآله) يجد في الطِّيب راحةً وروحًا، كما دلَّ عليه حديث الكساء الشَّريف؛ إذ كان يعبق مجلسه بعطرٍ طيبٍ يفوح منه نور النُّبوة وعبير الطَّهارة. وقد عُرف عن النَّبي (صلَّى الله عليه وآله) أنَّه كان يُكثر من التَّطيّب، حتَّى صار الطِّيب سمةً من سمات شخصيته المباركة، وعلامةً من علامات كمال الخُلُق المحمَّدي.

ولا تقتصر فائدة الطِّيب على الرَّائحة الزكية فحسب؛ وتتعدّاها إلى آثارٍ نفسيَّة واجتماعيَّة ونفسيَّة عميقة. فهو منشّط للأعصاب، باعث على السَّكينة والارتياح، كما أنَّه يقرِّب القلوب ويؤلّف بين النفوس؛ لأنَّ الإنسان بطبعه ينفر من الرَّوائح الكريهة التي تولّد الضِّيق والانزعاج، بينما ينتعش قلبه وتأنس روحه بالرَّوائح الطَّيِّبة التي تبعث على الانشراح والمحبَّة والصفاء. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: الطِّيبُ يَشُدُّ الْقَلْبَ”، وعنه (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أيضًا: “مَنْ تَطَيَّبَ أَوَّلَ النَّهَارِ، لَمْ يَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إِلَى اللَّيْلِ”.

القاعدة السَّادسة: طلب الإذن

قبل الشُّروع في تحليل الأبعاد العميقة لمفهوم الاستئذان الوارد في حديث الكساء، من الضَّروري أوَّلًا تقديم عرضٍ إجمالي لهذا المفهوم في ذاته، تمهيدًا للانتقال إلى دراسة ما ينطوي عليه من دلالات باطنيَّة ورمزيَّة دقيقة.

إنَّ طلب الإذن من الآداب العظيمة التي أرساها الإسلام لتربية النُّفوس على الاحترام والتَّهذيب، وهو أدبٌ يُظهر عمق الوعي بحدود الآخرين وحرمة خصوصياتهم. وقد جسَّد أمير المؤمنين (عليه السلام) هذا الأدب بأرفع صورة، كما ورد في الحديث الشَّريف حيث قال: “دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وآله وَهُوَ فِي بَعْضِ حُجُرَاتِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَلَمَّا دَخَلْتُ قَالَ لِي: يَا عَلِيُّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ بَيْتِي بَيْتُكَ فَمَا لَكَ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. قَالَ: يَا عَلِيُّ أَحْبَبْتَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ وَأَخَذْتَ بِآدَابِ اللَّهِ…”.

وهذا الموقف يكشف أنَّ الاستئذان هو خُلقٌ ربّاني يُعبّر عن سموّ النَّفس وكمال الأدب، حتَّى مع أقرب النَّاس منزلة. فالإمام (عليه السلام) مع علمه بمكانته عند النَّبي (صلَّى الله عليه وآله) لم يتجاوز أدب الاستئذان؛ لأنَّ الأدب عنده عبادة، والطَّاعة في أدق تفاصيل السُّلوك جزءٌ من محبَّة الله (تعالى).

والاستئذان لغة من أذن، و”أذن له في كذا كعلم يأذن إذنًا وأذينًا: أطلق له فعله وأباحه” قال الله (سبحانه وتعالى): (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا) . “حتَّى تستأنسوا أمر بالاستئذان قبل الدخول إلى بيت الغير تمامًا كقوله (تعالى): (وإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا)، فكل من يريد الدُّخول إلى بيت الغير فعليه أن يستأذن أوَّلًا؛ لأنَّ الدُّخول تصرف في مال الغير، فلا يحل إلَّا بإذن صاحبه، ومن هنا قال الفقهاء: الاستئذان واجب، والسلام مستحب، ويكفي في الاستئذان والإذن كل ما دلَّ عليهما، فقرع الباب استئذان، وأهلًا وسهلًا إذن، وبعد الإذن يدخل ويسلَّم” .

وللاستئذان حكم عديدة؛ منها:

1. إنَّ من حكمة الاستئذان أنَّه وسيلة لصون الحرمات وحفظ خصوصيات النَّاس، فهو يحقق ستر العورات وصيانة الأبدان من نظر الآخرين، كما يمنع الاطلاع على الأموال والمتاع والأمور الشَّخصيَّة التي لا يرغب أصحابها في أن يطلع عليها أحد. وبهذا الأدب الرَّفيع يُغرس في المجتمع احترام الحدود، وتنشأ الثقة المتبادلة بين أفراده، فيسود الطُّهر والعفاف والحياء في البيوت والقلوب معًا.

2. من حكم الاستئذان أيضًا أن يبقى البيت موطن سكنٍ وسكينةٍ لصاحبه، يأوي إليه ليستريح من عناء الحياة، ويجد فيه طمأنينته وسلامه. فالبيت في جوهر معناه هو موضع راحةٍ وعبادةٍ وتأملٍ وعلمٍ ورعايةٍ للأهل والولد، كما أشار الله (تعالى) في قوله: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا). لذلك جاء الاستئذان لحماية هذا التَّوازن النَّفسي، ولصون حرمة خصوصيات النَّاس، حتَّى لا تتبدّد طمأنينتهم ولا يضطرب فكرهم أو يضيق صدرهم.

ومن هنا فإنَّ تعليم الطِّفل طلب الإذن منذ الصغر من القواعد التربويَّة الجوهريَّة التي تترك أثرًا عميقًا في تكوين شخصيته وسلوكه، وتمتد آثاره إلى أبعاد أخلاقيَّة واجتماعيَّة واسعة. فالاستئذان هو مدخل أساسي لغرس وعي الطِّفل بحقوق الآخرين وخصوصياتهم، وبناء أخلاق متينة وقيم حضارية راقية؛ ومن هذه القيم التي تنتج من تعليم الطِّفل في مرحلة الصغر:

أوَّلًا: تعزيز الاحترام للآخرين؛ فالاستئذان يعلِّم الطِّفل أنَّ لكلِّ فرد خصوصيته وحقوقه في المكان والممتلكات والوقت، فيتربى على مراعاة هذه الحقوق والبعد عن السُّلوك الأناني والتَّعدي على الآخرين، فتترسخ فيه القيم الإنسانيَّة التي تضمن انسجامه مع محيطه الاجتماعي.

ثانيًا: غرس التَّواضع وحسن الخلق؛ فالاستئذان وسيلة لإظهار تقدير الطِّفل للآخرين وإقرار حقوقهم، ممَّا يقيه من الغرور والتَّسلط، ويجعله قادرًا على التَّفاعل بروح الاحترام والتَّقدير، وهو أساس الأخلاق الإسلاميَّة السَّليمة.

ثالثًا: تعليم الانضباط والالتزام بالقواعد الاجتماعيَّة؛ فالعادة العمليَّة للاستئذان تنمّي وعي الطِّفل بالقوانين والآداب العامَّة، وتعده للتكيف مع المجتمع والالتزام بحدوده، فتتأسس لديه القدرة على ضبط السُّلوك والالتزام بالآداب.

رابعًا: ربط السُّلوك بالأدب العام والتَّعظيم؛ فالطِّفل المعتاد على الاستئذان يستعد لاحترام المقامات والمراكز، ويوازن بين حقوقه ورغباته وبين حقوق من حوله، بما يغرس فيه تقدير الآخرين والانضباط الاجتماعي.

خامسًا: تطوير الذَّكاء العاطفي ومهارات التَّواصل؛ فالاستئذان يعلِّم الطِّفل التَّعبير عن حاجاته بأسلوب مهذب، ويكسبه القدرة على التَّعامل مع المواقف الاجتماعيَّة بحكمة، ويقلل الصِّدامات النَّاشئة عن التَّجاوز أو الإهمال، فينشأ متوازنًا عاطفيًا واجتماعيًا.

سادسًا: التَّمهيد لتعلم آداب أوسع في الحياة؛ فالعادة تفتح المجال لتلقينه آدابًا إضافية مثل الكلام المؤدب، والانتظار للصغير والكبير، والتَّحلي بالصَّبر، والتَّعظيم في المعاملة، فتكون حجر الأساس لبناء شخصيَّة أخلاقية متكاملة تجمع بين الالتزام الدِّيني والقيم الاجتماعيَّة.

وبناءً على ذلك، يظهر أنَّ تعليم الطِّفل الاستئذان يمثل عمليَّة تربوية متكاملة تهدف إلى تنمية الاحترام والتَّواضع، وتقدير حقوق الآخرين، وصقل شخصية متزنة أخلاقيًّا واجتماعيًّا، بما يتوافق مع القيم الإسلاميَّة ويؤسس لعلاقات سليمة بين الفرد ومجتمعه.