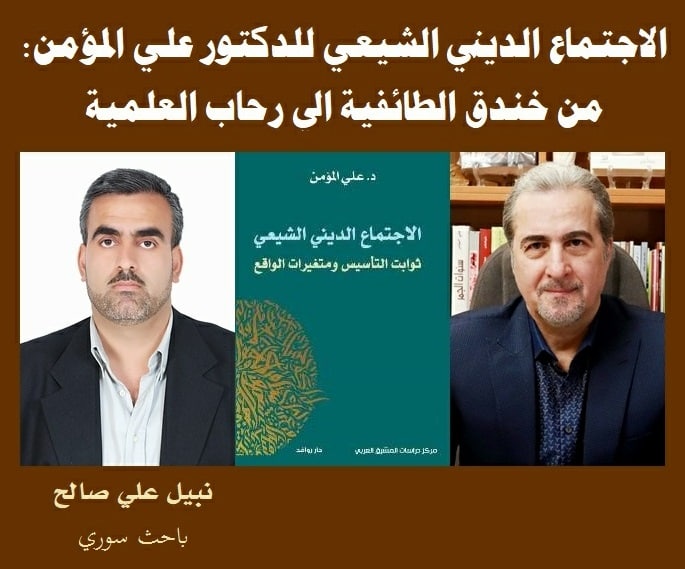

نبيل علي صالح

الحقل العلمي الجديد الذي يحاول الباحث العراقي التجديدي الدكتور علي المؤمن من خلاله نقل قضايا الاجتماع الديني الشيعي وظواهره، من خندق الطائفية الى رحاب البحث العلمي المنهجي، هو موضوع كتاب مهم ونوعي وفريد، حمل عنوان “الاجتماع الديني الشيعي: ثوابت التأسيس ومتغيرات الواقع”، وقد صدر في العام 2021 عن مركز دراسات المشرق العربي في لبنان، ويقع في (366) صفحة.

ويثير الكتاب قضيةً محورية متشعبة وممتدة في الفكر والتاريخ الإسلامي، وفي عمق حركية الاجتماع الشيعي بالذات، وهي قضية لم تتم معالجتها بتوسعٍ تحليلي واستطراد وصفي تاريخي أكاديمي، مع أهميتها الفكرية والمعرفية الاجتماعية والتاريخية، ورغم تناولها الجزئي المحدود من قبل بعض الكتّاب والفقهاء والمجددين ضمن مؤلفاتهم الفقهية أو الاجتماعية أو السياسية حول المذهب الإسلامي الشيعي عموماً. ومايلفت النظر هو سعة المساحة المرجعية التي تحرك فيها الدكتور المؤمن وهو يدون الكتاب، إذ استعان الباحث لإنجاز بأكثر من (200) مصدر ومرجع فكري وسياسي وفلسفي واجتماعي.

يتألف الكتاب من تسعة فصول، حملت عناوين: منهج دراسة الاجتماع الديني الشيعي، المسار التاريخي للنظام الاجتماعي الديني الشيعي، البنية العقدية والفقهية للاجتماع الديني الشيعي، المرجعية الدينية: قيادة النظام الاجتماعي الديني الشيعي، الحوزة العلمية: المؤسسة الدينية للنظام، إعادة مأسسة منظومة المرجعية الشيعية، عناصر قوة الاجتماع الديني الشيعي، إشكاليات الهوية الشيعية، المرجعية الشيعية بعد السيستاني والخامنئي. وختم الكتاب بالنتائج.

طروحات الكتاب وأفكاره

سنحاول ـــ ابتداءً ـــ تسليط الضوء على محتويات الكتاب (الاجتماع الديني الشيعي: ثوابت التأسيس ومتغيرات الواقع)، وطبيعة مضامينه الأساسية؛ لنتعرف على طروحاته وأفكاره، وماهية الجدة الممكن ملامستها فكرياً وعملياً في معالجته لقضية محورية انشغل بها عموم التفكير والسلوك الاجتماعي الديني عند الشيعة بالذات، وعند غيرهم بطبيعة الحال؛ حيث التفكير بالآخر قد يتفوق أحياناً على التفكير بالأنا، دونما تأسيسٍ منهجي تنظيمي عملي لها، بل بقيتْ متناثرة ومبعثَرة نظرياً بين طيات النصوص ومظان الكتب والمفاهيم والفتاوى الدينية، حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، التي تحوّل بموجبها الاجتماع الديني والسياسي الشيعي، عبر إحدى قنواته الاجتهادية وهي ولاية الفقيه، إلى واقع دستوري قانوني دولتي، إذا صح التعبير، ارتدى جسمَ الدولة في مبانيها وهياكلها المؤسسية الحديثة، لأول مرة في التاريخ الإسلامي الحديث.

نؤكد بدايةً؛ إنّ مصطلح “الاجتماع الديني الشيعي” كخلفيةٍ نظرية تحاول تأطير الشيعة في بُعد اجتماعي وسياسي ديني واحد، متمايز عن اجتماع ديني آخر؛ لم يتم تداوله ـــ كما قلنا ـــ في الفضاء الثقافي والديني الإسلامي، إلّا خلال الفترات الزمنية اللاحقة لظهور المعالم التأسيسية الأولى لمجمل المنظومة التفكيرية الشيعية، خاصة بعد انتصار ثورة إيران الإسلامية عام 1979م، حيث أعيد التركيز مجدداً على كامل تلك المنظومة، بما فيها من رؤى واعتقادات الشيعة الإمامية في العالم، والذين كانوا ـــ بطبيعة الحال ـــ معروفين كجماعة دينية أو كتيار ومذهب إسلامي له أصوله العقدية والطقوسية وانتماؤه الولائي لخط وفكر ونهج أهل البيت (ع)، ولكن وصولهم الى لحكم والسلطة السياسية مجدداً في العصر الحديث، أعاد التركيز مجدداً على أهم مفردة من مفردات هذا الاجتماع الديني الشيعي، وهي مفردة “ولاية الفقيه”، التي استندت إليها الثورة لبناء هيكل الدولة بطابعها الإسلامي الجديد، وفقاً للمنظور والبنية الفكرية الدينية الشيعية، بكل أبعادها السياسية والإدارية والحقوقية.

وعندما نتحدث هنا عن “اجتماعٍ ديني شيعي”، لا بدّ أنْ تكون السياسة فيه حاضرة بقوة على مستوى بيان الغاية منها، ومعرفة العلاقة بين المراجع والناس، والمراجع والدولة، وعلاقات الناس بمنظومتها الاعتقادية الدينية في سياق تفاعلها مع مؤسسات الدولة، ومفردات بناء الدولة، في بنيتها وطبيعة مكوناتها الجماعاتية الأهلية والمدنية المتنوعة والمتعددة؛ فهي قضية تتشعب منها قضايا كثيرة في مستويات متعددة ومتشابكة، وقد تكون متعارضة أحياناً.

في الفصل الأول من هذا الكتاب، والذي حمل عنوان “منهج دراسة الاجتماع الديني الشيعي”، يقول الدكتور علي المؤمن أنه اعتمد المنهج الوصفي التحليلي والدراسة التاريخية، حيث يستحضر المشهد ويفكك محتوياته، ومن ثمّ يحاول إعادة مأسسته وبناء عمرانه المعرفي بصورة زاهية جديدة من باب الإصلاح والتجديد والتأصيل للواقع. ويعتقد الباحث أنه تمكن من القبض على مفاصل النظام الاجتماعي الديني الشيعي في كل ما يتعلق بهيكليته ومكوناته وأجزائه و أنساقه الداخلية، وطبيعة علاقاته مع الآخر المختلف مذهبياً ودينياً وفكرياً وسياسياً. وهنا يبدأ المؤلف بتعريف “النظام الديني الاجتماعي الشيعي” من حيث أنه ظاهرة مركبة، اجتماعية تاريخية إنسانية، تستند إلى قواعد تأسيسية نظرية، عقدية وفقهية وتاريخية، وتقف على بنى اجتماعية دينية، واجتماعية سياسية، واجتماعية ثقافية، واجتماعية معرفية.

ويعرِّف المؤلف علم الاجتماع الديني بأنه منهج معرفي نشأ في الغرب كرد فعل على احتكار الكنيسة للدراسات المعنية بالأديان وتطورها التاريخي وفلسفتها وعقائدها، لكنه منهج اصطبغ بالعلمانية، وبرزت فيه منهجياتها السوسيولوجية والأنثروبولوجية والأثنولوجية الدينية، التي قدمت تفسيرات وشروحات علمانية لنشوء الأديان وتطورها ولتعريف المقدس والمدنّس. وبيّن المؤلف أنّ علم الاجتماع الديني التقليدي يمثل الفهم السوسيولوجي العلماني للدين، وهو أمر مختلف عن علم الاجتماع الديني الجديد، الذي ينظّرُ له الدكتور المؤمن، والقائم على دراسة الدين من داخل نصوصه ومعطياته ومفاهيمه، من خلال علم العقيدة وعلم الفقه وعلوم النص المقدّس، وتاريخ الأنبياء والأديان.

ويعتبر المؤلف أنّ علمَ الاجتماع الديني المعاصر قاصرٌ جداً عن دراسة النظام الديني الاجتماعي الشيعي أو الظاهرة الدينية الاجتماعية الشيعية، حيث أنها ظاهرةٌ اجتماعية دينية سياسية ثقافية معرفية مركّبة، تضمّ تحت جناحيها كل المنتمين إلى المذهب الشيعي الاثني عشري، سواء المنتمي بالوراثة أو المنتمين بالاكتساب العميق، وسواء كان هؤلاء المنتمون متدينين ملتزمين بالجوانب الإيمانية والشعائرية أو غير متدينين، وهذا التركيب الموضوعي للظاهرة يجعلها مختلفة عن كل الأديان والمذاهب في العالم، بما فيها المذاهب الإسلامية، وإذا كان منهج علماء الاجتماع الديني التقليدي قادراً على دراسة اجتماع الأديان والمذاهب برمتها؛ كونها ظواهر اجتماعية دينية بسيطة وليست مركبة، ويحيل ظواهر الاجتماع السياسي والثقافي والمعرفي الى فروع علمية أخرى في علم الاجتماع؛ فإن علم الاجتماع الديني التقليدي يقف عاجزاً عن دراسة الظاهرة الاجتماعية الدينية الشيعية؛ كونها ظاهرة مركبة، يندمج فيها الديني بالسياسي بالثقافي بالمعرفي، كما يقول الدكتور المؤمن.

ويؤطِّر المؤلف الشخصيةَ الشيعية المتكاملة المنتمية لفضاء المذهب الشيعي بعدة عناصر، تشكِّل بمجموعها القوام العقدي النظري، والاجتماعي والسلوكي التطبيقي لهذه الشخصية، وهي: العنصر العقدي، العنصر الفقهي، العنصر السلوكي، العنصر التاريخي والعنصر الاجتماعي. والى جانب هذه العناصر الست، يذكر المؤلف ست ظواهر أساسية تشكل النظام الاجتماعي الشيعي، هي: السلطة السياسية، المؤسسة الدينية العلمية، الشعائر الوجدانية والطقسية، المال الشرعي، المؤسسات الداعمة والقاعدة الاجتماعية. وهنا يعيد المؤلف التأكيدَ على أنّ مصطلحَ النظام الاجتماعي الديني السياسي، لا يعني فقط مفهوم المرجعية الدينية الشيعية، بل هو نظام اجتماعي ديني مكونٌ من المذهب الشيعي والطائفة الشيعية، حيث تقفُ المرجعية الشيعية على رأس الاجتماع الديني الشيعي لتكون مرجعية قيادة ورعاية لهذا النظام.

ويوكد الدكتور المؤمن أنه توصل إلى صياغة هذ مصطلح “النظام الاجتماعي الديني الشيعي” من خلال بحثه عن مصطلح جامع يستوعب كل جوانب الكيانية الشيعية في بعديها النظري والعملي، زعماً منه بأن هذا المصطلح يقارب حقيقة هذه الكيانية الاجتماعية الدينية الثقافية السياسية التي تعبر عن واقع الشيعة الإمامية الإثني عشرية ومسارهم التاريخي والجغرافي، بوصفهم أكبر جماعة بشرية منظمة في العالم، يصل عددها إلى 400 مليون نسمة تقريباً، ويرى أن الشيعة (كمجتمع) يتميزون عن غيرهم، بتحولهم إلى جماعة مستقلة ـــ غالباً ـــ عن الدولة في مساراتها الدينية والاجتماعية والسياسية والمالية والحسبية. وأما هيكلية هذا النظام الاجتماعي الديني الشيعي، فيذكر المؤلف أجزاءها العشرة، والتي تقف على رأسها المرجعية الدينية العليا أو ولاية الفقيه.

وفي الفصل الثاني الذي حمل عنوان: “المسار التاريخي للنظام الاجتماعي الديني الشيعي”، يستعرض الكاتب بدايات تأسيس النظام الديني الشيعي الذي وُضع على يد الإمام علي بن أبي طالب (ع) بعد وفاة الرسول (ص)، وواقعة السقيفة في المدينة المنورة عام 11 ه (623م)، بما يعني أنّ الحدَث التأسيسي لهذا النظام الديني الشيعي هو مخرجات واقعة السقيفة، وهو حدثٌ مركّب ينطوي على بعد عقدي أساس، عنوانه “الحق الشرعي”، المستند إلى وصية الرسول (ص) للإمام علي(ع) في خلافته، أي أنّه حقّ ديني وليس حقّاً سياسياً. وهذا الوعي الديني ـــ السياسي، بات ركيزة الأطروحة الفكرية والسياسية لمدرسة أهل البيت (ع) في امتداد الأيام والعصور، وهي أطروحة تُعطي للحاكم الشرعي بعداً تأصيلياً دينياً وليس سياسياً وحسب.

ويتابع الكاتب عرضه التاريخي لمآلات تكريس مدرسة الخلافة في العصور اللاحقة، خاصة بعد استئثار آل أمية بالحكم.. دولةً ومقدرات وثروات، وتحويلهم النظام لملكية وراثية حصرية، ومركب ثيوقراطي (ديني علماني سلطاني)، متشبّه بالنظام “القسطنطيني الروماني المسيحي”، دون نسيان وضع لافتات وشعارات ومسوح دينية ظاهرية شعاراتية، لكي تضفي على سلطتها شرعية خلافة رسول الله (ص)، وهو ما نجحت فيه هذه السلطة، التي بنت لنفسها هوية معيارية تاريخية ارتزاقية خاصة، قبضتْ بموجبها على رأسمال الأمة المادي لعدة عقود، ووحدتها الأمة، ضمن اجتماع عقدي سياسي جديد في مواجهة نظام اجتماعي ديني آخر للشيعة، وهو نظام بقي مستقلاً عن آلة الحكم والرئاسة والدولة التي كانت في نظره غير شرعية.

وبعد الانتهاء من عصر الإمامة لتبدأ مرحلة الغيبة (غيبة المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر عند الشيعية الإمامية) في العام 260هــــ (874م)، استمرّ النظام الاجتماعي الديني الشيعي تحت قيادة زعماء الشيعة الدينيين في بغداد ابتداءً، ثم النجف لاحقاً، حيث بات الفقيه المتصدي هو الزعيم الديني والمرجع الاجتماعي والسياسي والقضائي للشيعة في امتداد الزمن كله، حتى يخرج الإمام المنتظر. وقد تمكنت هذه المرجعية ــ وفق المؤلف ـــ من خلال استقلاليتها عن الخط الرسمي الحاكم، من المحافظة على:

- تراث الأئمة وآل بيت رسول الله (عليهم السلام)، ومواريثهم الفكرية والقيمية والعملية.

- حفظت الشيعةَ كأفراد وكجماعة على طول التاريخ.

- خلقت للشيعة كياناً اجتماعياً دفاعياً منظّماً، بالرغم من كل محاولات الهيمنة والتمزيق والقمع والاجتثاث والتصفية التي ارتكبتها الخطوط والزعامات السياسية الزمنية الحاكمة على مر الأيام والدهور الإسلامية.

ويقسم الكاتب التاريخ الاجتماعي الديني السياسي الشيعي الى ستة عصور:

- عصر الإمام علي (ع)، في المدينة والكوفة، استمر (112) سنة (632 – 750م).

- عصر الإمام الصادق (ع)، في المدينة والكوفة، استمر (128) عاماً (750 ـــ 874م).

- عصر الشيخ عثمان بن سعيد العمري، في بغداد، استمر حوالي (188) عاماً (874 ـــ 1056م).

- عصر الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، في النجف، استمر حوالي (459) عاماً (1056ـــ 1501م).

- عصر السيد اسماعيل الصفوي الموسوي، في تبريز وأصفهان، استمر حوالي (262) عاماً (1501 ـــ 1763م).

- عصر السيد روح الله الموسوي الخميني، في قم وطهران، بدأ في العام 1979م وما زال مستمراً حتى تاريخه.

وضمن هذا الفصل، يثير الدكتور علي المؤمن قضية انهيارات العصور الشيعية الخمسة الأولى المذكورة، معترِفاً بوجود أسباب وعوامل مَرَضِية داخلية، قبل الحديث عن مؤامرات خارجية، ومركِّزاً على عدم وضوح المشروع، وافتقاره لستراتيجيا السياسة والحكم، وتناحر أطرافه، وتشتت قراراهم، والاقتناع بالمكاسب الخاصة من قبل بعض الشيعة.

في الفصل الثالث من الكتاب، وهو تحت عنوان: “البِنيةُ العقدية والفقهية للاجتماع الديني الشيعي”، يتحدث المؤلف عن قاعدة نيابة الإمام المعصوم، كمبدأ عقدي شيعي، ومبدأ التقليد، وهو من المبادئ الفقهية الأساسية في منظومة الفقه الشيعية، والتي يركز فيها على ولاية الفقيه كإحدى أهم آليات وبنى التقليد العملية في الفكر الإمامي بعد غيبة المعصوم، مستعرضاً آراء العلماء فيها. ويبيِّن الكاتب أن منظومة التقليد عند الشيعة الإمامية قائمة وموجودة تاريخياً منذ غيبة الإمام المهدي المنتظر، حيث دخلت مدرسة الإمامة عصراً وعهداً ومرحلة جديدة، كانت تتطلب تحديد شكل النظام الشيعي ومضمونه، وصاحب الحق الشرعي في قيادته؛ فقد لجأ المحدِّثون الشيعة ـــ كما يؤكد الكاتب ـــ إلى أحاديث الأئمة التي أناطت هذا المنصب بالفقهاء أو العلماء أو رواة الأحاديث، وهي كلها تسميات لمعنى واحد، ويشير الكاتب إلى أهم تلك الأحاديث، ومنها: ((العلماء ورثة الأنبياء)) و((العلماء حكام على الناس))، و((أما من كان من الفقهاء صائناً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه))، و((وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله)9، فضلاً عن أحاديث أخرى كثيرة داعمة، تؤكد على وجوب التقليد، وتدل ـــ كما يرى الكاتب ـــ على صلاحية الولاية الدينية والقيادة الاجتماعية الشاملة للفقيه كحد أدنى.

وهنا يبيِّن المؤلف أن الفقهاء يذهبون إلى أن الدلالات الجوهرية لهذه الأحاديث، تحدد خمس وظائف أو صلاحيات حصرية للفقيه، وكل واحدة منها تمثِّل ولاية فرعية من ولاية الفقيه:

- وظيفةٌ فقهية، تتمثل في الإفتاء.

- وظيفةٌ تحكيمية، تتمثل في القضاء.

- وظيفةٌ مالية، تتعلق بشؤون الحقوق الشرعية.

- وظيفةٌ حسبية، تتعلق بإدارة شؤون المجتمع الشيعي.

- وظيفةٌ سياسية، تتعلق بإقامة الدولة الإسلامية وقيادتها.

وفي سياقٍ آخر من هذا الفصل، وتأكيداً على مبدأ ولاية الفقيه، يتحدث الدكتور المؤمن عن تأصيل هذه الولاية الشاملة منذ أيام الشيخ المفيد، أي قبل 1050 عاماً، ويتابع قراءته التاريخية لهذا السلسلة من التوثيقات الفكرية التاريخية للعلماء والفقهاء الشيعية الذين أكدوا على هذا المبدأ، وصولاً إلى واقع هذا المبدأ الفقهي ـــ السياسي في كل من مدرستي النجف وقم؛ فيؤكد الكاتب أن وجود خلاف بينهما حول مبدأ ولاية الفقيه كمبدأ مركزي وأساسي في منظومة التفكير الاجتماعية الدينية الشيعية، هو محض هراء وحديث دعائي انفعالي بعيد عن لغة العلم والواقع القائم، وحتى لو كان يوجد خلاف بين المراجع سواء في النجف أو قم، فهو خلاف علمي بحث، وليس خلافاً في أصل وبينة مبدأ ولاية الفقيه؛ بل في مساحاته، وهو قائم بين علماء قم أنفسهم، أو بين علماء النجف، دون أن يكون للجغرافيا أو السياسة أي دور في هذا المجال.

ويلقي المؤلف الضوء على مبدأ ولاية الفقيه في جانبه التطبيقي خلال حكم الإمام الخميني في ايران بعد العام 1979م، معتبراً أن البداية الحقيقية للنهضة المنهجية في بحوث ولاية الفقيه جاءت مع الإمام الخميني؛ فكانت المرة الأولى في تاريخ النظام الاجتماعي الديني الشيعي التي يؤسس فيها أحد فقهاء لأطروحة فقهية متكاملة في شمول ولاية الفقيه على وظيفة الحكم، ويدعو صراحة إلى تطبيقها. ويشير الكاتب إلى أن ثورة الإمام الخميني ودولته، ترافقت معها نهضة بحثية علمية واسعة متفردة، في موضوعات ولاية الفقيه خاصة، والفقه السياسي الإسلامي الشيعي عامة، ومن تلك البحوث الرائدة: “الإسلام يقود الحياة” للسيد الشهيد محمد باقر الصدر (ت 1980م)، “دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإٍسلامية”، للشيخ حسين علي المنتظري (ت 2009م)، “الفقه السياسي” للشيخ عباس علي عميد الزنجاني (ت 2011م).

في الفصل الرابع المعنون: “المرجعية الدينية: قيادة النظام الاجتماعي الديني الشيعي” يقدم لنا المؤلف رؤيةً تاريخية فكرية تحليلية عن ثوابت المرجعية الشيعية وتطور المفاهيم التدبيرية العقلائية، ومواصفات المرجع المتصدي للفتيا والشأن العام. ويعتقد الكاتب أن المرجعية الدينية في مدرسة أهل البيت (ع) تمثل امتداداً موضوعياً للإمامة في عصر الغيبة، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وحقوق وواجبات علمية ودينية واجتماعية ومالية، تقع على عاتق المرجع الديني، بما يعني أن المرجعية ليست فقط ذات طابع أو شأن اختصاصي ديني، بل هي مسؤوليات اجتماعية وحياتية وتدبيرية إجرائية، أي هي ـــ بحسب الدكتور المؤمن ـــ منظومة دينية اجتماعية وحتى سياسية.

وعن الاختلاف بين المراجع الذي قد يظهرُ في سياق ممارستهم لمسؤولياتهم بين مقلديهم؛ يبينُ لنا الكاتب أنّ الخلاف ليس حالة شقاق هنا، وأمر طبيعي أن يحدث الخلاف والتنوع في الآراء، وهو متعارفٌ عليه، شأنه شأن أي خلاف إنساني، شرط ألا يتسبب بحدوث انشقاقاتٍ وانقسامات وحالات فتنٍ واضطرابات اجتماعية وغير اجتماعية؛ فالمرجعية تبقى دائماً، تمثل الأبوة لكل الوجودات الثقافية والسياسية والاجتماعية الشيعية، رغم كل ما قد يحدث من خلاف في وجهات النظر والآراء بين الفقهاء. والخلاف حول المرجعية وفيها، أفكاراً وشخوصاً ومفاهيم وغيرها، لم يكن يوماً خلافاً جغرافياً أو قومياً أو مناطقياً؛ إلا في مخططات الخصوم ومخيلات وسائل الإعلام الطائفية، بحسب ما يرى المؤلف، والذي يتابع قائلاً: ((إن الخلاف الحقيقي داخل الحوزات العلمية يتصل بالخلاف حول تطبيقات الالتزام بمنهجية عمل الحوزة وسياقاته المتعارفة، وأهمها طريقة طرح بعض علماء الدين أنفسهم كمجتهدين ومراجع خراج السياقات المتعارفة، وطرح بعض الأفكار المتعارضة مع مشهور المذهب، أو ممارسة ترتبط بالشأن العام تتعارض مع الخط العام الذي تمثله المرجعيات العليا المتصدية؛ الأمر الذي يساهم في تمزيق الواقع الشيعي)). وهنا يقدم لنا الكاتب عدة نماذج أو أمثلة تاريخية معروفة وموثقة عن الخلافات في مواضيعها وشخوصها التي وقعت ضمن الحوزات العلمية أو خارجها.

وضمن الإطار ذاته؛ نجد الكاتب يضع مجموعة شروط أو عناصر معروفة ضمن أجواء الحوزات العلمية، تمثل معايير التزام عالم الدين الشيعي بالسياقات الحوزوية المتعارفة والخط المرجعي العام، وهي:

- التدرج الطبيعي لعالم الدين في الدراسة الحوزوية.

- حصول عالم الدين على درجة الاجتهاد من أستاذه المعترف باجتهاده حوزوياً، أو شهادة أهل الخبرة (المجتهدون العدول) باجتهاده.

- عدم خروج عالم الدين على الإجماع العقدي والفقهي في القضايا الأساسية.

- عدم خروج عالم الدين على المرجعية العليا في القضايا الأساسية ذات العلاقة بالشأن العام، حتى بعد أن يحصل على الاجتهاد ويطرح نفسه مرجعاً للتقليد وتتوسع مساحات نفوذه الديني.

- التزام عالم الدين بالسياقات المتعارفة في مرحلة نشر رساله الفقهية العملية وإعلان مرجعيته ونشر وكلائه.

ويتابع الكاتب حديثه في هذا الفصل المهم من الكتاب، عن الخلاف في منهجيات العمل بين ثلاثة خطوط مرجعية ظهرت في تاريخ الحوزات العلمية، وتنوعت إلى ما بين خط إصلاحي وآخر ثوري وثالث محافظ. كما تحدث عن دور جماعات الضغط والمصالح، ومفهوم الحواشي في مؤسسة المرجعية، ومن ثم قام الكاتب بتحليل وتحديد الفرق بين قدسية الدين ومهنية الفقيه.

وفي الفصل الخامس من الكتاب (الحوزة العلمية: المؤسسة الدينية للنظام)، يتحدث الدكتور علي المؤمن عن عدة نقاط تختص بالحوزات العلمية وتطورها التاريخي، وخاصة النجف الأشرف وقم، ابتداءً من تأسيسهما ولغاية اليوم؛ حيث يعتبر الكاتب أن الحوزة العلمية النجفية هي العاصمة العلمية الدينية التاريخية للنظام الاجتماعي الديني الشيعي منذ 1000 عام، مستعرضاً تاريخ هذه المدينة العلمية التي شكلت قاعدة علمية فقهية وتراثية وكلامية واعتقادية، وحاضنة اجتماعية ـــ سياسية للمذهب الشيعي أو للطائفة الشيعية، منذ بدايات نشأة الحوزة في زمن الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (المعروف بشيخ الطائفة)، ولغاية مرجعية السيد علي السيستاني في عصرنا هذا.

وبهدف تبيين اأهمية حوزة قم، وما تمثله هي الأخرى من وجود نوعي مميز في تاريخ الاجتماع الديني الشيعي؛ يتحدث الكاتب عن هذه الحوزة العلمية الرصينة، وعن أصالتها وعمقها التاريخي، إلى أن تحولت بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، وإقامة نظام إسلامي وفقاً للمذهب الجعفري، إلى مؤسسة علمية منظمة كبرى، حيث أرسيت فيها نهضة علمية نوعية وكمية مميزة، وباتت تضم مئات الجامعات والمدارس والمعاهد الدينية، ومراكز البحوث والتبليغ والمكتبات العامة وقاعات المؤتمرات والمؤسسات الخدمية، وباتت قريبة من الهيكليات والأنساق والجامعات الأكاديمية، مع احتفاظها بنكهة الدرس المسجدي التقليدي، وهي في مضمونها تشبه أُطروحة السيد محمد باقر الصدر في “المرجعية الرشيدة”.

وفي الفصولِ اللاحقة يغوص الكاتب أكثر فأكثر في محاولاته الجدّية المميزة لإعادة بناء قواعد مُحكمة ورصينة لمنظومة المرجعية الشيعية، وهو ما أسماه بـ “إعادة مأسسة منظومة المرجعية الشيعية”، وهو عنوان الفصل السادس، الذي تحدث فيه عن قضايا المرجعية التي تلامس واقع التفكير والممارسة الاجتماعية الشيعية فردياً وجماعياً، حيث أن تغيرات الحياة وتطورات الواقع العام تقتضي ـــ كما يرى الدكتور المؤمن ـــ تغيرات في المفاهيم وتحولات في المصطلحات والبنى التقليدية القائمة، ولهذا بدأت تظهر مع مرور الأيام مفاهيم وكلمات ومصطلحات جديدة تهدف إلى توضيح مدلول المرجعيات المعاصرة؛ فظهرت مصطلحات المرجعية القائدة والمرجعية الرشيدة والمرجعية المؤسسة وغيرها. وحاول الكاتب في هذا الفصل التركيز على اقتراحه بتأسيس مجلس أهل الخبرة، والمؤلف من الحكماء والخبراء وأهل الاختصاص، الذي يتمحور اختصاصه على اختيار المرجع الأعلى، وتقديم المشورة له؛ مؤكداً على ضرورته وأهميته النوعية، وشارحاً كيفية عمله التي تقوم على تقديم المشورة لكل مكونات النظام وتفرعاته الدينية والاجتماعية والسياسية والمالية، على أن يتم الأمر عبر قواعد نظرية وأدوات إشراف عملية.

ولا ينسى الكاتب أنْ يمر على شروط اختيار المرجع الأعلى، وبالأخص منها شرط الأعلمية، مطالباً بضرورة ترشيد هذا الشرط في ظل سرعة التحولات الزمانية والمكانية ومتطلباتها، وتراكم الموضوعات والحاجات المجتمعية والتنظيمية، وانحصار خيار الأمة بتفعيل وظائف المرجعية الأخر، وأيضاً في ظل ما قد يظهر من إشكاليات وأسئلة موضوعية حول مفهوم المرجعية ذاته. ولعل من القضايا المهمة الجديدة التي نظّر لها الدكتور المؤمن في هذا المجال هو شرط الكفاءة وشرط المقبولية العامة، وقارب في إطارهما علاقة الكفاءة الشخصية والنفسية بواجبات المرجع وصلاحية، وهو ما أطلق عليه تسمية سايكولوجيا الفقيه.

وفي الفصل السابع من الكتاب، وتحت عنوان: “عناصر قوة الاجتماع الشيعي”؛ أكد المؤلف أنّ الاجتماع الديني الشيعي يحظى بعناصر قوة وثبات واستمرار، لا يحظى بها أي نظام اجتماعي ديني آخر، إسلامي وغير إسلامي، وعناصر القوة هذه ليست وليدة العصر الحاضر، بل إن بداياتها وقواعدها قديمةٌ قِدم النظام الاجتماعي الديني الشيعي العالمي، الذي وضع أُسسه في عصر غيبة الإمام المهدي، سفيره الأول الشيخ عثمان العمري، بعد العام 874م، ثم رسّخ دعائمه السفراء الثلاثة الذين أعقبوه، إضافة إلى جهود الفقهاء المؤسسين الأربعة: الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، الشيخ المرتضى والشيخ الطوسي؛ إلا أنّ تطور هذه العناصر ونمو تفرعاتها وتبلور مضامينها الفكرية والشعائرية والطقسية؛ احتاج إلى قرون كثيرة، لتخرج بالصيغ التي عليها الآن. ويرى الدكتور المؤمن إن أهم عناصر قوة الاجتماع الديني الشيعي في وقتنا الحالي، هي: القضية المهدوية، المرجعية الدينية، ولاية الفقيه، التماسك المجتمعي الديني، عالمية النظام الشيعي ووحدة مساراته، الاستقلال المالي الديني، المراقد والمزارات، شعائر الإمام الحسين، إيران، السلطة السياسية، التنظيمات السياسية وجماعات المقاومة. وبعد أن يفصِّل في كل واحد من هذه العناصر الإثني عشر؛ يؤكد بأن خصوم الشيعة يعملون على ضرب هذه العناصر، بهدف القضاء عليها أو إضعافها، تميداً لزعزعة النظام الاجتماعي الديني الشيعي برمته.

وفي الفصل الثامن، يبحث المؤلف “إشكاليات الهوية الشيعية”، وأهم الأسئلة والرهانات الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تُثار في وجه الاجتماع الديني الشيعي المعاصر، بوصف الهوية الشيعية قوة جامعة بين مختلف مكونات الشيعة ومرجعياتها؛ فيتناول موضوع هوية الشيعي بين المذهب والقومية والوطن، وغيرها من القضايا المتصلة بالتعدد والتنوع الوطني والمناطقي والقومي وقواعد التمايز والتكامل وموقف الفكر الشيعي منها. ولعل هذا الفصل هو أحد أكثر الفصول تنظيراً وأهمية.

أما الفصل التاسع، وهو آخر فصول الكتاب، فيخصصه لاستشراف مستقبل النظام الاجتماعي الديني الشيعي، وشكل المرجعية الشيعية بعد غياب السيستاني والخامنئي، ويبدأ الفصل بالحديث عن مفهوم المرجعية المطلقة، ويذكر نمادجها الأربعة في القرن العشرين، وهي مرجعيات السيد أبي الحسن الإصفهاني والسيد حسين البروجردي والسيد محسن الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي. ثم يتركز البحث على واقع مرجعيتي كل من السيستاني والخامنئي، ونفودهما الديني وجغرافيا مقلديهما، ويستشرف المشهد بعد غيابهما، ويذكر أسماء الفقهاء المحتملين الذين سيحلون محل السيستاني والخامنئي بعد رحيلهما. وهنا؛ يرى الدكتور المؤمن ان المشهد المرجعي النجفي سيكون صعباً بعد رحيل السيد السيستاني.

وفي نهاية الكتاب يصل المؤلف إلى جملة استنتاجات وخواتيم على صعيد محاولته تقديم وعي علمي وفكري بحقائق الاجتماع الديني الشيعي، تتعلق بمحاولته تأسيس علم اجتماع ديني شيعي، والأصول التشريعية للنظام الاجتماعي الديني الشيعي وعناصره القوّامة، ومستقبل المرجعية الدينية والحوزة العلمية، إضافة الى حلول لإشكالية تزاحم الهويات لدى المجتمعات الشيعية، كمقدمة للاندماج المتبادل بينها وبين الدول التي ينتمون إليها. ويشير الدكتور المؤمن في الاستنتاجات أيضاً، الى أهمية إعادة النظر في محددات وشروط المرجعية، وتحديداً المرجعية العليا، والتي هي أهم نقطة قوة في الاجتماع الدين الشيعي، بالنظر للتطور النوعي والكبير الذي شهده ولايزال يعيشه الواقع الشيعي، والذي يصفه الدكتور المؤمن بــ “العصر الذهبي”، وما يرافقه من تحديات كبيرة ونوعية أيضاً؛ إذ يرى أن طريقة اختيار المرجع الأعلى في كل من حاضرتي النجف وقم؛ لا تزال تقليدية متوارثة منذ مئات السنين، وترتكز الى شرط الأعلمية في الفقه والأصول فقط، وهو شرط لايرقى الى حقائق الواقع وتحدياته، ويرى أهمية طرح مفهوم الأصلح والأكفأ.

إشكاليات بحاجة الى تفكيك وحلول

بعد مراجعتي لفصول هذا لكتاب “الاجتماع الديني الشيعي” للباحث الكبير علي المؤمن، وهو كتاب نوعي وفريد، في تناوله لقضيةٍ غاية في الأهمية وشديدة الصلة بالواقع، وهي قضية “النظام الاجتماعي الديني الشيعي”، كما أسماه، والذي أجادَ فيه الكاتب ـــ حقيقةً ـــ في ضبط مسارات الاجتماع الديني الشيعي، وتبيان معالمه ومعاييره ضمن انتظامات تاريخية ومحددات فكرية ممنهجة، بحيث بدت لنا آلياته ومحدداته التي مَنهجَها الكاتب، كالسدّ الذي ينظّم (وينسّق) تدفق مياه النهر الجارف، خالقاً حوله بساتين وظلال وارفة من الخضرة والجمال؛ أقول: بعد مراجعتي للكتاب يمكن أن أؤكد أنّ الكاتب، وهو الخبيرُ المتمرِّس في كل ما يتعلق بثقافة أهل البيت وتراثهم وتاريخهم وامتداد حركتهم؛ نجَحَ بمهارة في بناء أسس أولية لمذهب اجتماعي ديني شيعي جديد، هو قائم وموجود بالقوة في صلب التاريخ الشيعي الطويل والممتد في حركة التاريخ العربي والإسلامي، بل وتمكن الكاتبُ من القبض على أسس منهجية لدراسته وتوثيقه، ليس في ذاكرة ووجدان التاريخ والناس، وإنما في عقول الباحثين والمفكرين ومختلف مواقع المؤسسة المرجعية، بما يفرض ضرورة إعادة التركيز على ما سلّط عليه الضوء من مفاهيم واصلاحات وتحليلات نوعية، والتوسع في إبرازه وتظهيره والعناية المنهجية والعملية به.

ولكن؛ كل ما تقدم لا يمنع أن نضع بعض الملاحظات والرؤى الفكرية السياسية، وهي بطبيعة الحالة قد لا تكون ملاحظات على الكتاب ذاته، بقدر ما هي إضاءات وإشعاعات فكرية متنوعة وهواجس معرفية أطلقها الكتاب من حوله، فيما أثارته وأشعلته مضامين هذا الكتاب من أفكار ورؤى وتأملات وتحليلات، وبما يمكن أن يفتحه في الذهنية الفكرية للمنظومة الاجتماعية الشيعية من منافذ وإمكانات وتصورات فكرية وتاريخية، يجب مناقشتها بجدّية.

1- حول ولاية الفقيه:

شكّلت ولاية الفقيه مبدأ جوهرياً في منظومة الاجتماع الديني الشيعي، خاصة بعد النهضة الإسلامية الشيعية الخمينية في إيران، والتي استقرأتُ أن الكاتب يعتبرها “أسّ” منظومة الاجتماع الديني الشيعي المعاصر؛ فمن المعروف أنّ ولايةَ الفقيه مبدأ ديني-سياسي موغل في الموروث الثقافي والديني الشيعي، وليست مبدأً طارئاً أو مستجداً، وسبق لها أن فتحت مجالات لأسئلة كبرى، وأثارت هواجس معرفية وغير معرفية، وحازت وما تزال تحوز، على نقاشات فكرية واسعة في الدائرة الفقهية الشيعية وحتى غير الشيعية، خاصة بعد تحولها لواقع قانوني ــ سياسي ملموس ومطبّق في نظام سياسي معاصر، مشهود له بالرصانة النظرية والنجاح العملي.

وكان من الطبيعي أن لا تحظى التفاصيل النظرية والتطبيقية لمبدأ ولاية الفقيه، رغم التأكيد على كونه أصلاً أساسياً في منظومة التفكير الديني والسياسي الشيعي، بإجماع كل العلماء وإمضاء كل الفقهاء، لتبقى مثار جدلٍ ونقاش وسجالات فكرية-سياسية بين علماء ومفكرين ونخب مثقفة، ممن توزعوا بين مؤيد لها ومعارض، ولكن النقاش والاعتراض المرجعي والنخبوي الثقافي والسياسي على تفاصيل مبدأ “ولاية الفقيه”، بقي قائماً في تطبيقاتها الفقهية السياسية؛ الأمر دفع بعض العلماء والمراجع الكبار لبناء رؤى واجتهادات فقهية-سياسية”، مقابلة لولاية الفقيه، كولاية الأمة على نفسها، وليس ولاية الفقيه على الأمة، رغم ما قد يتصف به المرجع من شرائط الفقاهة والعلم والمعرفة والعدالة.

وكنت أتمنى على المؤلف لو أنه توسع فكرياً ومنهجياً في حديثه عن مبدأ “ولاية الأمة على نفسها”، وأعطاه حقه من النقاش والتحليل، مثلما تحدث بتوسع واستدلال تحليلي عن مبدأ ولاية الفقيه؛ فالفكرة باتت لها جماهيرها وحضورها القوي بين صفوف الناس والنخب المثقفة. وأنا أتصور هنا أنه إذا كان مبدأ ولاية الفقيه قد شكّل النظرية الناضجة الأهم، على المستوى العملي، لإعادة بناء قدرات المجتمع الإيراني، والصيغة الأكثر توافقاً وانسجاماً لتماسك الوطنية الإيرانية-الدينية؛ فإنّ ذلك لا يعفي أصحابها والمنظّرين لها من الوقوف النقدي أمام الإشكاليات المثارة حولها اليوم، ومحاولة التجديد فيها، والإجابة الجادة عن هذه الإشكاليات.

2- الهوية المذهبية والاندماج الوطني:

عندما نتحدث عن اجتماعٍ ديني شيعي؛ لا بد أن تكون السياسة حاضرةً فيه بقوة على مستوى العلاقة بين المراجع والناس بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وخلفياتهم واتجاهاتهم، والعلاقة مع مؤسسات الدولة، وآليات التعاطي معها على كل المستويات والأصعدة. وهنا تبرز إشكالية كبرى حول مضامين القيم والأفكار والاعتقادات والقناعات الفقهية للناس، والتي قد تتعارض مع الاجتماع المدني السياسي الذي له أفكاره ومؤسساته وقوانينه المتعارضة مع قناعات الناس المنتمين الى لاجتماع الديني الشيعي؛ إذ كيف يتصرفون ويعيشون ويمارسون حياتهم الطبيعية في بلدان لا تدين بمبادئهم الولايتية الشيعية التي تربط بين السياسة والدين ولا ترى أدنى الفوارق بينهما؟!.. هل يلتزمون بقناعاتهم واعتقاداتهم الخاصة، أم بأفكار وقيم وعادات وقوانين البلد التي قد تتناقض وتختلف معهم؟!.. هل يقلدون مَرْجعاً يعيش في بلد آخر وله سلطة (ولايتية) على بلده، حتى لو أفتى بما يعاكسُ عيشهم وانتماءهم لبلدهم ومسقط رأسهم؟!.

طبعاً؛ لا تزال هذه الإشكالية قائمة في الاجتماع السياسي العربي والإسلامي، ولم ينجح الفقه السياسي الشيعي الحديث ،المرتكز في التطبيق الفقهي ـــ السياسي الإيراني المعاصر على عقيدة أو مبدأ ولاية الفقيه، في حلها وحسم الجدل واللغط السياسي والعملي حولها، لأننا شهدنا حدوث صراعات وتضارب مصالح فيما يتصل بمفاعيلها في كثير من البلدان. وقد رأينا وعشنا كثيراً من تداعيات هذه الإشكالية، ولاحظنا كيف كان للشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين، في دعوته الشيعة للاندماج في مجتمعاتهم ومشاريع بلدانهم الوطنية، بعيداً عن أية أفكار ورؤى ومشاريع مذهبية أو طائفية خاصة، قصب السبق في معالجة بعض الآثار السلبية لتلك القضية، لناحية منع حدوث اضطرابات دينية مذهبية وسياسية في بعض دول الخليج والمنطقة التي تتواجد فيها الطائفة الشيعية كأقلية دينية. مع التأكيد على أنّ مفهوم الأقلية هنا يثير الكثير من الشجون السياسية والاجتماعية، ولهذا جاءت الدعوة ليتم التعامل معهم كمواطنين، لهم حقوق وعليهم واجبات، وليس كأتباع منهج ديني يتم تسييسه بين وقتٍ وآخر، طلباً للمصالح والأغراض الخاصة لهذه الدولة أو تلك أو هذا المحور أو ذاك.

وهذا ما أجاد الباحث الدكتور علي المؤمن في تسليط الضوء عليه، عندما تحدّث ليس فقط عن مسؤوليات مرجعيات الشيعة ونخبها، بل أيضاً عن ضرورة ((أن يؤمنَ السنّة وأنظمتهم بأنّ الشيعة مواطنون مثلهم، ولهم حق المشاركة السياسية والقانونية الكاملة في دولة المواطنة والقانون، وأنّ من حقّ الشيعي أن يكون في أي موقع في الدولة والمجتمع دون تمييز طائفي)). وما نأمله أن يبقى تظهير وتأطير هذا الاجتماع الديني الشيعي في تأسيسه ومؤسساته ومرجعياته بعيداً كونه حالة عصبية اجتماعية ومذهبية جديدة، في مواجهة عصبيات أخرى، تتصارع وتتقاتل على الرأسمال الرمزي والقيمي للأمة، وعلى الإنتاج المعنوي الروحي، إذا صح التعبير، وهو ما أكد الدكتور علي المؤمن في كتابه.

3- الدور العملي للمرجعيات الشيعية:

التعددية في المرجعيات الشيعية أمر راسخ وثابت منذ زمن بعيد، وهذه النقطة هي من أهم عناصر قوة وحيوية ومستقبلية المؤسسة المرجعية الشيعية، في سياق تفاعلها مع الآخر المختلف، وانسجامها البنيوي مع متطلبات التشارك المجتمعي الإنساني الحضاري معه، حيث أنه في ظل هيمنة أجواء التطرف والتعصب والتناحر في كثير من مواقع ومفردات هذه الأمة؛ يجب أن تتحرك المرجعيات بوعي ومسؤولية لإرساء دائم وأسس خط الاعتدال والتفاهم والحوار الدائـم، وتركيز ثوابت ينعقد عليها الوفاق الوطني في داخل البلدان خاصة المتنوعة منها بعيداً عن قناعات وسلوكيات التميز والمحورية وادعاء امتلاك الحقيقة. وأتصور أن من أهم عناصر قوة المرجعية الدينية الشيعية، على مستوى الداخل المجتمعي، هو أن تجد لنفسها امتدادات حقيقية عملية في حركة العمران الروحي والعملي، خصوصاً وأنها مرجعية اجتماعية وسياسية وعملية، تتدخل في كل شيء، توجيهاً وإشرافاً، وحتى أوامرياً في كثير من الحالات/ وإذا لم يكن الأمر على هذا النحو الحيوي؛ فعن أية عناصر قوة نتحدث، خاصة في ظل وجود مجتمعات شيعية تعيش حالات من الفوضى وعدم الاستقرار المجتمعي والسياسي والقانوني.

إن قيمة الفكر والمبادئ والنصوص، تكمن في أن تتحول عند المجتمعات إلى واقع حي معاش وملوس، وعلى نحو مسؤول، في سلوكها وعلاقاتها وتعاملاتها، وفي تطبيقات العدالة بينها، وإحساسها الحقيقي بالانتماء الفاعل والحقيقي لمرجعياتها، ليس نظرياً وكلاميا فقط، بل عملياً ونهضوياً وعمرانياً. وأعتقد أن بعض تطبيقات هذه المفردات والعناصر، التي يعتدّ بها الكاتب، ويعتبرها عناصر قوة الاجتماع الديني الشيعي، لا تزال مثار جدل وإشكال فكري وتاريخي وحتى معرفي، بالنسبة لكثير من المراجع والمثقفين الشيعة وغير الشيعة، وما قد يعتبره الكاتب عنصر قوة، قد يعتبره غيره نقطة ضعف بطبيعة الحال، وليس موضع إجماع حتى بين صفوف كثير من علماء ومراجع ومفكري ونخب الشيعة، قبل غيرهم من نخب وعلماء آخرين ينتمون لمدارس فكرية وسياسية ودينية أخرى.

من هنا؛ أتصور أن أهم نقطة قوة في منظومة الاعتقاد الشيعي الاجتماعي التاريخي أن الشيعة كلهم متفقون كلياً على الأساسيات، المتمثل بتراث آل البيت وعقائدهم وقيمهم وشخوصهم، وتحوّلهم لقيم كمالية راقية للأخلاق والفضائل والرسالة الإنسانية، وهي ما يسمية السيد محمد باقر الصدر ((المُثُل العليا المرتفعة)).

4- نواة لمذهب اجتماعي شيعي إسلامي:

هل يمكن لنظرية الدكتور علي المؤمن في كتابه هذا ودراساته الأُخر عن الاجتماع الديني الشيعي، أن تشكل نواةً لمذهب اجتماعي شيعي إسلامي؟، مع الإشارة الى أن مانعنيه هنا بمفهوم أو مصطلح “مذهب اجتماعي شيعي” هي مجموعة الأفكار والمفاهيم الدينية الإسلامية الشيعية، التي يمكن الوصول إليها من خلال تحليل نصوص القرآن والأحاديث الشريفة الوارد على لسان النبي والأئمة، ومجمل “كلاميات” ونصوص العلماء والفقهاء، فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية، وضرورة العمل على تطويرها وتجديدها، بحيث يمكن أن تُقدّم كإطار فكري مفاهيمي لمنظومة إسلامية على الصعيد الاجتماعي، لتكون معبّرة عن “المذهب الاجتماعي الشيعي الإسلامي” في غاياته المتمثلة بإقامة العدل بين الناس، ورد المظالم وفصل الخصومات، وإحقاق الحقوق، وتوجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم والرقي الحضاري، والسعي الحثيث لإقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.

ما تقدّم يحتاج إلى بيئة نظرية أو مرجعية نظرية وتشريعية معيارية ضابطة، يمكن من خلالها صياغة المفاهيم والتنظير للمذهب الاجتماعي الإٍسلامي، وهذا ما لاحظناه لدى أحد كبار المراجع الإسلاميين المتنورين، وهو السيد محمد باقر الصدر، الذي أكد على أن معالجة موضوعة “المذهب الاجتماعي في الإسلام”، يجب أن تستند على مؤشرات عامة تعبّر عن روح “الشريعة” ومقاصدها، يطلق عليها الصدر مصطلحات عدة، هي: اتجاه التشريع، والهدف المنصوص لحكم ثابت، والقيم الاجتماعية التي أكد الإسلام على ضرورة الاهتمام بها.

وفي نهاية هذه المراجعة السريعة لكتاب”الاجتماع الديني الشيعي”؛ أرى أن الباحث التجديدي الدكتور علي المؤمن؛ قدّم نتاجاً فكرياً أكاديمياً غنياً ورائداً، فضلاً عن مقاربات حافلة بالوقائع والتفاصيل والحيثيات التاريخية والوصفية التحليلية؛ ما يدل على امتلاكه عقلاً موسوعياً مسلّحاً بأدوات معرفية فعالة وشديدة التأثير، وعلى أنه قابض على عدّة معرفية فعّالة مكّنته من التجوال العقلي واصفاً وشارحاً ومحللاً في محطات وامتدادات تاريخ المسلمين الشيعة وواقعهم، منذ بدايات تأسيس اجتماعهم الديني قبل نحو أربعة عشر قرناً وحتى يومنا هذا. على أمل أن تشكِّل النقاط التاريخية والإضاءات الفكرية التي أثرناها؛ إضافة نوعية لبعض مفاصل كتابه الفريد، ومدخلاً لنقاشات جدّية في هذا المجال، خدمةً للفكر والمعرفة الحقيقية.