موناسادات خواسته

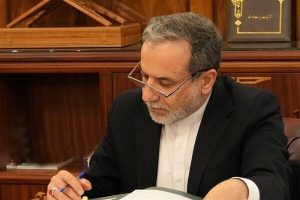

في ظلّ التحديات الفكرية والأخلاقية التي يواجهها العالم المعاصر، تبرز الفلسفة الإسلامية كأحد أهم الموارد الفكرية القادرة على تقديم حلول عقلانية وروحية متوازنة. ولأن لهذه الفلسفة دوراً بارزاً في صياغة الحضارة الإسلامية وتأثيرها على الفكر العالمي، أجرينا هذا الحوار مع آية الله السيد مصطفى محقق داماد، أستاذ الفلسفة والحقوق الإسلامية وعضو دائم في أكاديمية العلوم الإيرانية. يتناول الحوار قضايا محورية تتعلق بجذور الحكمة والفلسفة الإسلامية وخصائصها، أثرها في الحضارة الغربية، وإسهامات الفلاسفة المسلمين والإيرانيين في الفكر العالمي، إضافة إلى دورها في معالجة مشكلات العصر من الأزمات الأخلاقية والاجتماعية إلى التحديات التكنولوجية والمعرفية. كما يسلّط الضوء على العلاقة بين العقل الفلسفي والشهود العرفاني، وعلى أهمية حضور التفكير الفلسفي في صون الدين من الخرافات. هذا الحوار يفتح نافذة جديدة لفهم عمق الفلسفة الإسلامية، ويؤكد أنها ليست مجرد امتداد للفلسفة اليونانية، بل منظومة ذات هوية مستقلة قادرة على التفاعل مع قضايا الإنسان في كل زمان ومكان، وفيما يلي نص الحوار:

الحكمة والفلسفة الإسلامية

بداية، آية الله السيد مصطفى محقق داماد أبدى رأيه عن الحكمة والفلسفة الإسلامية وخصائصها، والعلاقة بينهما، قائلاً: إن ما يُطلق عليه اليوم إسم الفلسفة الإسلامية هو علم دخلت أصوله الأولى من اليونان القديمة إلى الحضارة الإسلامية في القرن الثاني الهجري. غير أن المسلمين تعاملوا معه كما يتعامل الكائن الحي مع الغذاء؛ فلم يكن الموقف رفضاً مطلقاً ولا قبولاً مطلقاً، بل كان موقفاً قائماً على الهضم وإعادة التشكيل. فقد عرضوا المواد الوافدة على مبادئ وتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فرفضوا ما لم يكن مقبولاً، وقبلوا ما انسجم مع تلك المبادئ بعد تحرير وتنقيح كامل على يد المفكرين المسلمين، حتى اتخذ هذا العلم هيئة جديدة مغايرة تماماً، ولذلك استُبدل مصطلح الفلسفة بالمصطلح القرآني الحكمة. وقد وردت كلمة الحكمة في القرآن الكريم ست عشرة مرة، وفي مواضع عديدة صرّح النص القرآني بأن الله تعالى هو الذي يمنح الحكمة مباشرة لأناس مخصوصين، ومن خلالهم تُعلَّم للآخرين1.

أما الحكمة الإسلامية فهي في حقيقتها الحكمة الإلهية، وميزتها أنها تفسر العالم انطلاقاً من مركزية وجود الله تعالى. ومع ذلك ينبغي ألا يُخلط هذا الأمر بعلم الكلام؛ إذ إن علم الكلام لا يتصدى لتفسير العالم، بل الفلسفة هي التي تقوم بهذه المهمة. وقد قام الحكماء المسلمون بتفسير التعاليم القرآنية على أساس المبادئ الفلسفية بأسلوب بديع للغاية. ومن أبرز الأمثلة تفسير ابن سينا للآية 35 من سورة النور في كتابه الإشارات والتنبيهات، حيث يظهر التفاعل المتبادل بين التعاليم القرآنية والموازين العقلية في تكوين الحكمة الإسلامية.

تأثير الفلسفة الإسلامية في الحضارة الغربية

أما عن مدى تأثير الثقافة والفلسفة الإسلامية في الحضارة الغربية وعلى المستوى العالمي، قال آية الله محقق داماد: يرى المؤرخون أن الجوهر الأساسي للثقافة والعلوم والحضارة الغربية المعاصرة يعود إلى الثقافة والحضارة اليونانية. غير أن الشعوب القديمة في المشرق، مثل مصر وسورية وكلدة وإيران والهند، كان لها دور فعّال في هذا التبادل الثقافي. فقد انتقلت كثير من فروع العلوم اليونانية، كعلم الرياضيات والفلسفة والطب والفلك، بعد ترجمتها ونقلها إلى البلدان الشرقية، ومنها انتقلت في عصر النهضة الأوروبية إلى مختلف أنحاء الغرب.ولذلك ليس من المستغرب أن تكون مؤلفات كبار العلماء الذين كان معظمهم من الإيرانيين، مثل ابن سينا والفارابي وغيرهما، تُدرَّس وتُعلَّم في الجامعات الأوروبية المرموقة خلال العصور الوسطى. كما أن العديد من المفكرين وأصحاب الفن والأدب في الغرب استلهموا في مجالات أدبية وصوفية متعددة من المصادر الإسلامية، مما يبرهن على الأثر العميق الذي تركته الثقافة والفلسفة الإسلامية في تشكيل الفكر الإنساني العالمي2.

الفلاسفة المسلمون

وفيما يتعلق بمدى تأثير الفلاسفة المسلمين، وخاصة الإيرانيون، في العالم منذ العصور السالفة حتى اليوم قال آية الله محقق داماد: بحسب ما أورده المؤرخ بيرروسو في كتابه تاريخ العلوم، فقد بلغت إسبانيا الإسلامية في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين درجة من الإزدهار العلمي والثقافي الباهر. إذ أصبحت جامعات قرطبة وطليطلة وإشبيلية مراكز علمية كبرى، وكان الشباب من فرنسا وألمانيا وإنجلترا وبراغ وإيطاليا يتوافدون إليها بكثرة. وقد عرضت هذه الجامعات أمام أنظارهم ثروات معرفية لم يكونوا يتصورونها من قبل، من بينها علوم أرسطو وسقراط وبطليموس وغيرهم.

وكان الطلاب العرب والإسبان، المسلمون والمسيحيون، يجلسون جنباً إلى جنب على مقاعد الدراسة، ثم ينقل كل منهم عند عودته إلى بلاده ما تعلمه من علوم ومعارف مفيدة3.

ومن اللافت أن أساتذة الفلسفة في الغرب يشهدون اليوم بوجود مباحث عديدة تدل على أثر فلسفة الفارابي وابن سينا في الفكر الغربي. فموضوع تجرّد النفس وعلاقتها بالجسد ومصيرها بعد الإنفصال عنه، وإن كان له جذور عند سقراط الحكيم اليوناني، إلا أن ابن سينا هو الذي عالج هذه المسائل في النمطين السابع والثامن من كتابه الإشارات والتنبيهات معالجة مبتكرة ومنظمة، مما يُعد من إبداعاته الفلسفية الخاصة. كذلك فإن التمييز بين الماهية والوجود، الذي يُعد من ابتكارات ابن سينا، أصبح أساساً لكثير من البنى الفكرية في الفلسفات الشرقية والغربية على حد سواء.

وبالنظر إلى أن الحكمة الإسلامية تقوم على تفسير العالم انطلاقاً من مركزية وجود الله تعالى، فإنها لا يمكن أن تتوافق مع العلمانية بمعنى إنكار وجود الله. غير أن العلمانية بمعنى فصل الدين عن السياسة تمثل تفسيراً آخر، وهنا يمكن للحكمة الإسلامية، التي تؤكد على العقلانية والاعتماد على الفكر، أن تجد مجالاً للتقارب والتعاون، إذ تعتبر السياسة جزءاً من الحكمة العملية والعقلية.

الفارابي مؤسس الفلسفة الإسلامية

وحول تسمية يوم إحياء ذكرى الفارابي بـ «يوم الحكمة والفلسفة الإسلامية»، وتأثير هذا الفيلسوف الإيراني على المستوى العالمي، قال آية الله محقق داماد: لقد أُطلق على يوم إحياء ذكرى الفارابي اسم «يوم الحكمة والفلسفة الإسلامية» لأن الفارابي يُعدّ في التقليد الإسلامي مؤسّس الفلسفة الإسلامية و«المعلّم الثاني» بعد أرسطو. فقد استطاع أن يربط الفلسفة اليونانية بالتعاليم الإسلامية، وأن يؤسس نظاماً حكمياً–فلسفياً ظلّ مؤثراً في الفكر الإسلامي قروناً طويلة.

قسّم الفارابي الفلسفة إلى قسمين رئيسيين:

– الفلسفة النظرية وتشمل الإلهيات، الطبيعيات، والرياضيات.

– الفلسفة العملية وتشمل الأخلاق، السياسة، وفكرة «المدينة الفاضلة».

وقد بقي هذا التقسيم حاضراً في التقليد الإسلامي لقرون لاحقة. ولولا الفارابي لكان من الصعب أن تتشكل فلسفة ابن سينا، أو أن تتطور لاحقاً مدارس الحكمة المشائية وحتى الحكمة المتعالية. فالفارابي لم يكن مجرد فيلسوف متأثر باليونان، بل أعاد صياغة الفلسفة في سياق إسلامي خاص، مما جعله أحد أبرز المؤسسين لهوية فلسفية مستقلة.

إن اختيار يومه ليكون «يوم الحكمة والفلسفة الإسلامية» يرمز إلى أن الفلسفة الإسلامية ليست مجرد امتداد للفلسفة اليونانية، بل هي منظومة ذات شخصية مستقلة، كان الفارابي من أوائل من وضعوا أسسها. كما أن طرحه لفكرة «المدينة الفاضلة» وبحثه في القيادة والسعادة ربط الفلسفة بالحياة الاجتماعية والدينية للمسلمين، وهو ما أبرز الجانب العملي للحكمة وجعلها أكثر حضوراً وتأثيراً.

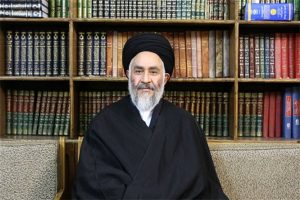

العلامة الطباطبائي والعقلانية الفلسفية

أخيراً، تم تسجيل اسم الفيلسوف الإيراني الكبير العلامة الطباطبائي في منظمة اليونسكو، فقال آية الله محقق داماد عن الخصائص المميزة في أفكاره الفلسفية التي جعلتها ذات طابع عالمي: لقد اعتمدت اليونسكو العلامة الطباطبائي كفيلسوف كبير لأن أعماله استطاعت أن توحّد بين العقلانية الفلسفية والروحانية القرآنية والحوار بين الثقافات في منظومة متكاملة. ففي تفسيره الميزان لم يكتفِ بتكرار المناهج التفسيرية التقليدية، بل إبتكر منهجاً جديداً يقوم على تفسير القرآن بالقرآن، مما جعل عمله ليس مجرد تفسير ديني، بل نصاً ذا طابع فلسفي ومعرفي.

أما كتابه أصول الفلسفة ومنهج الواقعية، الذي يضم أربعة عشر مقالة فلسفية، فقد أقام جسوراً بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية الحديثة. وفيه سعى العلامة الطباطبائي إلى تثبيت الواقعية الفلسفية في مواجهة التيارات المثالية والنسبية، كما قدّم رؤية مبتكرة لمفهوم الإعتباريات، حيث اعتبرها ليست مجرد أمور اصطناعية، بل ظواهر تقع بين الواقع الموضوعي واحتياجات الإنسان، وهو ما وفّر إطاراً فلسفياً لفهم الأخلاق والحقوق والمجتمع.

لقد استطاع العلامة الطباطبائي أن يربط العقل الفلسفي بقلب العرفان الإسلامي، فكان تأثيره حاضراً في الفلسفة النظرية كما في المجال الروحي والأخلاقي. كما أن لقاءاته وحواراته مع فلاسفة كبار مثل هنري كوربان أخرجت الفلسفة الإسلامية من عزلتها، وطرحتها على الساحة الدولية، مثبتة أنها فلسفة حيّة ومعاصرة.

ومن أبرز إنجازاته أيضاً تربية جيل من التلامذة الذين أصبحوا لاحقاً قادة فكريين في إيران المعاصرة، مثل الشهيد آية الله مطهري، وآية الله بهشتي، وآية الله جوادي آملي. وأنا شخصياً إذ شاركت في دروسه حول الأسفار واستفدت من تدريسه، أعتبر نفسي مديناً لهذه النعمة، وأسأل الله أن يتغمد روحه بالرحمة.

الفلسفة الإسلامية والقضايا المعاصرة

وفيما يتعلق بتأثير الفلسفة الإسلامية في حلّ مشاكل العصر والحياة اليومية، قال آية الله محقق داماد: إن الفلسفة الإسلامية، إذا ما فُهمت وطُوّرت بصورة ديناميكية وفي ارتباط مباشر مع القضايا المعاصرة، تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في معالجة مشكلات اليوم، بدءاً من الأزمات الأخلاقية والاجتماعية وصولاً إلى التحديات التكنولوجية والمعرفية. وعلى خلاف ما يتصوره بعضهم من أنها تراث تأريخي جامد، يؤكد الباحثون أن هذه الفلسفة تمتلك القدرة على التفاعل مع قضايا العالم الحديث، بما في ذلك العلوم التجريبية والذكاء الإصطناعي.

من خلال اعتمادها على مفاهيم أساسية مثل الوجود، الواجب والممكن، العقل والشهود، توفر الفلسفة الإسلامية إطاراً للإجابة عن الأسئلة الجوهرية في العلم والأخلاق. وفي مجال الدراسات الدينية، استطاعت أن تعالج كثيراً من إشكالات فلسفة الدين والمعرفة الدينية، مثل النقد المتعلق بمعنى مفهومي الواجب والممكن، أو إمكان إثبات وجود الله عقلانياً.

ومن أبرز خصائص الفلسفة الإسلامية الجمع بين العقل الفلسفي والشهود العرفاني، وهو ما يجعلها قادرة على تقديم حلول للأزمات الروحية والأخلاقية التي يعاني منها عالمنا المعاصر. وإلى جانب ذلك، فإن لها دوراً عظيماً في تنقية الدين من الخرافات؛ إذ إن ابتعاد التفكير الفلسفي عن الدين قد يعرّض المتدينين لخطر السقوط في هاوية الخرافة، بينما حضور العقل الفلسفي يحفظ الدين من هذا الانحراف.

الهوامش

1- محقق داماد، السيد مصطفى، الحكمة والدين، طهران: دار نشر “سخن”، 1403 هـ. ش.

2- دراسة مقارنة في الفلسفة الإسلامية، ترجمة السيد مصطفى محقق داماد، مقدمة المترجم.

3- بيير روسو، تاريخ العلوم، ترجمة حسن صفاري، طهران: أمير كبير، 1378 هـ ش، ص 118 و138