في كلّ مرّة نكتب فيها عن الفنّ التشكيليّ الفلسطينيّ، فإنّ قوّة خفيّة تشدّنا إلى البدايات. لعلّه التلازم بين المأساة وناتجها الثقافيّ، أو أنّ قلق الطريق يفرض علينا أن نخطو من بدايته، وليس في ذلك ميلاً للسرد، إنّما خصوصيّة أملاها واقع عصيّ على التجزئة كونه يشكّل حركة متّصلة من المأساة.

تلك المأساة تعود لعام 1948، الّتي كانت شاهدة على ذاتها عبر رسومات شكّلت البداية الفعليّة للتشكيل الفلسطينيّ المعاصر، والّتي سبقتها منذ مطلع هذا القرن ممهّدات تمثّلت في عدد محدود من الدارسين الفلسطينيين للفنون الزخرفيّة والخطّيّة والتطبيقيّة، إلّا أنّ غياب اللوحة الحامليّة، وبالتالي غياب الحركة المعرفيّة على الصعيد الفلسطينيّ آنذاك، حصر دور هؤلاء الدارسين في إطار الممهّدين للحركة التشكيليّة الفلعيّة؟

ذلك لا ينتقص من قيمة الأعمال الزخرفيّة والأيقونيّة الّتي ظهرت في تلك الفترة، والّتي للأسف لم توثّق متحفيّاً أو حتّى كصور وربّما جرى تناثرها كما هو حال راسميها.

الواقعيّة الوصفيّة

وإذا كان تاريخ الحركات التشكيليّة يبدأ مع المنتوج الفنّيّ أو اللوحة الحامليّة، المنطلقة من عزلة المرسم الضيّق إلى رحابة الجمهور المتلقّي (المعارض)، باعتبار أنّ أيّة حركة تشكيليّة تكتسب مشروعيّتها ليس كأثر فقط إنّما كمؤثّر أيضاً (العلاقة التبادليّة)، فإنّ التاريخ الفعليّ للحركة التشكيليّة الفلسطينيّة يعود إلى مطلع الخمسينات، حيث أقام الفنّان إسماعيل شمّوط أوّل معرض تشكيليّ فلسطينيّ في قطاع غزّة عام 1953. إنّ أعمال هذا المعرض كانت ولا زالت شاهدة على التراجيديا الفلسطينيّة، حيث أتت متماهية مع المجموع في لحظة افتقاده للوطن، وبحثه عن موطئ قدّم له في الشتات، لذلك فإنّ أهمّيّة تلك الأعمال تنبع من رؤية المجموع لذاته فيها.

لذلك فإنّ البداية تميّزت بأسلوب مباشر قادر على النقل الواقعيّ الدقيق لتفاصيل الحياة اليوميّة في لحظة شقائها وبؤسها. من هنا، فإنّ إسماعيل شمّوط وجد نفسه مدفوعاً لانتهاج الواقعيّة الوصفيّة للتعامل مع منتوجه الفنّيّ، فقد كان قانعاً بأنّ المعادل الصوريّ لهذه المأساة لا يجد ضالّته إلّا في هذا الأسلوب.

لقد استمرّت الواقعيّة الوصفيّة عدّة سنوات، قبل أن تغيّر مسارها، ذلك أنّ إدراكاً واضحاً بدأ يحيط بهذه المأساة ويحلّلها ويدرك أسبابها وعواملها، وبالتالي، بدا تجاوزاً نسبيّاً لحالة التوصيف باتّجاه إعادة بناء الذات الجماعيّة وإبقائها متّصلة بالذاكرة الحيّة النابضة الّتي تختزن الوطن قبل الشتات.

الواقعيّة الرمزيّة

في هذا الإطار، بدأت تتبلور واقعيّة رمزيّة جديدة، أخذت منحنى ترميز العناصر الأساسيّة المشبعة بالتاريخ والتراث والحياة الفلسطينيّة، وتحوّلها ذهنيّاً من أثر ملموس إلى حالة رمزيّة دلاليّة تبقيها حيّة في الواقع والذاكرة معاً. ترافق هذا التطوّر مع ظهور عدد من الفنّانين الجدد، الّذين تناولوا الزمن كعنصر مكمّل للأرض والإنسان؛ الزمن في أبعاده الثلاثة لعب دوراً من حيث دلالته الرمزيّة في صياغة اللوحة الفلسطينيّة، فإذا كان الزمن الآنيّ قد تجاوز حالة التوصيف، وأوجد رموزه المستمدّة من الحالة الفلسطينيّة، فإنّ الزمن المستشرق قد أشار إلى إمكانيّة الخروج منها والبديل لها، في ما أبقى الزمن الماضي ذاكرتنا مفتوحة على الحلم والتواصل معاً.

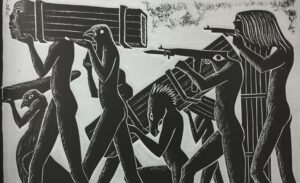

لقد ذهب البعض من روّاد الجيل الثاني من الحركة التشكيليّة الفلسطينيّة إلى التعامل مع الزمن الماضي القريب، الحيّ والطازج، عبر استدعاءات لزمن الطفولة المعيشة (توفيق عبد العال)، في ما ذهب آخرون إلى الزمن البعيد، حيث الأسطورة والرموز الكنعانيّة والشواهد التاريخيّة (مصطفى الحلّاج، عبد الرحمن المزيّن). لقد ترافق ظهور الجيل الثاني مع انطلاقة الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، فأُنيطَ به دور مهمّ في استنباط رموز تشكيليّة جديدة تعادل هذا الحدث؛ فبدأت تلك الرموز تحتشد في الأعمال الفلسطينيّة بتوظيفات متنوّعة، تراوح ما بين المباشرة الّتي غلب عليها الطابع الدعاويّ التحريضيّ، دافعه إلى الخلف بالتكوينات الجماليّة والبنائيّة للعمل الفنّيّ، وبين آخرين لجأوا إلى التوظيف غير المباشر لتلك الرموز، وخلق حالة من التوازن بين متطلّبات هذا الجديد وشروط العمل الفنّيّ.

بلا شك إنّ تلك الفترة شهدت انتعاشاً للّوحة الفلسطينيّة وزخماً يوازي هذا الانقلاب التاريخيّ في حياة الشعب الفلسطينيّ، وبدا أنّ مجال هذه اللوحة على صعيدي الشكل والمضمون مفتوح على أفق واسع، ومنفتح في ذات الوقت على تجارب جديدة بدأت تتسرّب إلى نهر حركتنا التشكيليّة الناشطة. بدا أنّ مجرى آخر لهذا النهر بدأت مياهه الّتي لم تتوقّف تجري بوتيرة أسرع، وبدا أنّ الاستعمار الصهيوني غير قادر على وقف جريان الحركة التشكيليّة الفلسطينيّة في الأراضي المحتلّة عام 1948.

دفعت ظروف الاستعمار فنّاني الأرض المحتلّة إلى التناول غير المباشر للموضوعات الوطنيّة، ممّا أضفى تنوّعاً كبيراً على تلك التجربة، وربّما فاق حجم الاستخدام الرمزيّ للوحة في الأرض المحتلّة مثيلاتها في الخارج، وجرى توظيف الموتيفات الشعبيّة والتراثيّة بكثافة واضحة، وفي إطار من المعالجات التشكيليّة المتوازنة على وجه العموم. من هنا بدأ شيوع الزخارف الفلسطينيّة ووحدات التطريز في اللوحة الفلسطينيّة المعاصرة.

إضافة إلى ذلك، فقد تمّيز فنّانو الأرض المحتلّة بالتعامل الفنّيّ مع البيئة الفلسطينيّة بشكل مباشر، الأمر الّذي كان عصيّاً على فنّاني الخارج، حيث جرى تناول تلك المواضيع في لحظة ثباتها كصورة علقت في ذهن الفنّان منذ زمن الطفولة أو الشباب المبكّر، ذلك ما نلمسه في أعمال عبد الحيّ مسلّم، وإبراهيم هزيمة، وإبراهيم غنّام، وآخرون.

الواقع الراهن للحركة التشكيليّة الفلسطينيّة

مع بداية السبعينات، بدأت تتنامى أعداد الفنّانين التشكيليّين الفلسطينيّين، لتصل إلى المئات، ولنبدأ معها مرحلة جديدة لا تستند إلى الكمّ فقط، إنّما جرى تنوّع في المنتوج الفنّيّ أيضاً. إنّ دراسة تقريبيّة لواقع الفنّانين الفلسطينيّين تشير إلى أنّ عدد دارسي الفنون الجميلة بفروعها المختلفة يصل إلى حوالي 600 خرّيج، نالوا تعليمهم في 26 بلداً عربيّاً وأجنبيّاً، وتوزّعت دراستهم على 63 أكاديميّة ومعهد ومدرسة عليا، ويتوزّع هذا العدد من حيث الإقامة على 35 بلداً على وجه التقريب.

إنّ تلك الإحصائيّة التقريبيّة والّتي تعكس حالة الشتات الفلسطينيّ، قد تركت تأثيرات متباينة على الحركة التشكيليّة الفلسطينيّة، لا يمكن رؤية وجهها السلبي فقط وإغفال بعض الإيجابيّات الّتي رافقت هذا التنوّع الأكاديمي والجغرافي.

إنّ طيفاً واسعاً من التيّارات التشكيليّة المعاصرة بدأ يلوح في أفق الفنّ الفلسطينيّ، حمل في تدرّجاته نضوجاً على مستوى الوعي الإبداعيّ لدور الفنّان الفلسطينيّ، والبحث في علائق جديدة بين متطلّبات اللوحة كعمل إبداعيّ يعكس ثقافة لها ديمومتها الحضاريّة، وبين اللحظة السياسيّة الراهنة.

إنّ ذلك البحث الجديد لا يعني تجاوز الواقع ومتطلّباته، ولكن دونما الاتّكاء عليه بخمول واكتساب مشروعيّة العمل الفنّيّ من كونه يعبّر عن قضيّة عادلة فقط؛ فالقضيّة العادلة بحاجة إلى لوحة تتميّز بالإبداع والتأثير كي تشكّل دافعة حقيقيّة لهذه القضيّة على المستوى الثقافيّ والحضاريّ.

إحصائيّات المشهد الفنّي

إنّ إعادة التقييم تلك فتحت الأبواب واسعة أمام تيّارات جديدة في التشكيل الفلسطينيّ المعاصر، ليعيد صياغة رموزه الّتي اكتسبها من موروثه التراثيّ والتشكيليّ المتراكم، ولكي يتعامل بتقنيّات متطوّرة على صعيد العمل الفنّيّ وإفساح المجال لإبراز القيم الجماليّة لهذا العمل.

إلّا أنّ تشظّي تلك الأعداد من الفنّانين الفلسطينيّين بحكم الواقع الفلسطينيّ نفسه، حال دون خلق حالة تفاعليّة في ما بينها، فأضحت وكأنّها في جزر منفصلة عن بعضها البعض، خفّف من قسوة واقعها وجود الاتّحاد العامّ للفنّانين التشكيليّين الفلسطينيّين، الّذي لعب دوراً مهمّاً في لحظة زمنيّة قصيرة كرابط بين فاعلي ومنتسبي هذا الاتّحاد.

ولعلّنا نلمس أيضاً وفق الإحصائيّة التقريبيّة الّتي أشرنا إليها، مدى التأثيرات المتباينة الّتي يتلقّاها خرّيجو الأكاديميّات المختلفة، وقد يرى البعض في ذلك قدراً من التنوّع والثراء، وهذا أمر لا شكّ فيه، بينما يرى البعض الآخر أنّه بالقدر الّذي تكتسب فيه الحركة التشكيليّة الفلسطينيّة تلك السمة الإيجابيّة، فإنّ سلبيّة التبعثر يمكن أن تحدّ من الأولى.

لعلّ نقطة التوازن بين هذين القطبين تكمن في الانفتاح الواسع للتيّارات الفنّيّة الحديثة والّتي لا تلغي الخصوصيّة ولكن لا تعمل على عزلها في ذات الوقت. كما أنّ هناك رابطاً وجدانيّاً حقيقيّاً وذاكرة جمعيّة متّصلة، تبقى تشدّ تلك الأعداد الآخذة بالتنامي من الفنّانين التشكيليّين الفلسطينيّين في مختلف أماكن الشتات.

عمّار عبد الوهّاب

كاتب فلسطيني